Come un’onda che si tuffa sullo scoglio: la storia vera di Roberto Tancredi, portiere della Juventus

Un greco

Davanti al fuoco

me ne sto accosciato,

stamattina,

come un greco.

Avvicino il mio volto

alle mani aperte

e mi raggiunge

un’intenso di linfe e affumicato,

il sentore dei mandarini sbucciati,

le mie braccia graffiate ieri

dalla raccolta dei melograni,

acquietato il mio sangue

dall’uva fragola

che mio padre ha riportato

da campagna.

Di là mia sorella

– una, la migliore

che la fortuna potesse darmi –

appresta amorevoli cure alla madre.

C: Confessione

Eccolo Nettuno. Perché c’è un momento dove si raggiunge, in quel silenzio e in quel freddo estremi, il confine di noi stessi, la verità ultima di ciò che si era stati senza volerlo sapere con chiarezza, e comunque ciò che si è. E spesso i consuntivi non sono così brillanti, così lodevoli. Si potrebbe scoprire, per esempio, che si è vissuto, per anni, di stupide piccole gratificazioni, di legami intercambiabili purché funzionali ai propri egoismi, di fantasie. Di finzioni, solo perché la solitudine ti accartoccia e tu proprio non sai fare che come un animale mentecatto.

Eppure, eccolo là Nettuno. Il confine. Dove tornare significa restare e dove andare oltre significa solitudine. Forse un giorno incontrare un solo legame che sia vero, oltre ogni finzione. Il problema è riconoscerlo. Ma, appunto, si può solo se si è sofferto sufficientemente tutto il ghiaccio che è possibile sopportare.

A: Alba. Forse un tramonto

Che cosa c’è nella luce del mattino? Cosa scorre nelle dita? Cos’è la vibrazione di una vecchia campana di paese? Guardo, dalla pianura, raggiungermi le prime esplosioni di raggi al sodio valproato, fumi sollevarsi dagli stagni delle benzodiazepine, i giochi intricati d’ombra e polvere del bromidrato tra gli alberi del bosco e dei sogni. Sì, confesso che ho pianto lacrime al glicole propilenico: ero arrotolato tra lenzuola di cellulosa microcristallina, insonne su cuscini di polivinilpirrolidone acetato. Ma potrete perdonarmi, forse, se ho scoperto che è inutile inseguire se stessi, guardare la propria schiena bagnata di sudore, poggiarci la mano per non perdersi o cadere, e invece, cieco come in una tela fiamminga? Se è inutile mandare a memoria le colline serpentiformi dell’Erg, se sotto i sassi del deserto battriano ci sono gli scorpioni, se tra i crepacci s’incastrano ghiacci come sfilacci di prosciutto tra i denti?

Il tempo e il cambiamento. Lettera a Paolo Restuccia su Io sono Kurt (Fazi, 2016)

Caro Paolo,

“È proprio una cosa da ridere: abbiamo vent’anni solo per ricordarli quando ne avremo quaranta”, scrivi, con grande acutezza, aprendo il tuo romanzo Io sono Kurt. Eppure, la nostalgia non è la prima nota olfattiva, o la sola, che mi giunge dalle tue righe. Semmai una suggestione, una memoria generata dal sorriso di Anna, un ritornare indietro nel tempo e ritrovare le innocenti domande di Alice allo Stregatto uscito dalla penna di Carroll: che direzione prendere, che strada scegliere per arrivare da qualche parte, purché si cammini abbastanza a lungo? Domande candide, dicevo, ma forse anche illogiche se le aperture, tutti i luoghi del tuo noir sono, in fondo, corridoi: luoghi stretti e lunghi, claustrofobici nel loro obbligare al fondo, in basso e nel buio, in una corsa a fari spenti, dove persino un diavolo non domina, ma espia.

Perché l’Inferno è una buia fossa d’Oceano graffiata solo da rare luci elettrofore, lampàre feroci e mortali. Che però il tuo Kurt sa scartare, deviando ogni volta dal tracciato obbligato, seguendo i ricordi, scoprendosi impermeabile al Money it’s a gas dei nostri tempi, deviando dalla strada, mettendosi a inseguire un demone ma, in definitiva, solo se stesso, alla ricerca del suo passato emotivo.

Non è un caso che ci sia così tanta musica nel tuo romanzo: l’ho ascoltata tutta, leggendolo. L’ho trovata sempre necessaria al racconto, stringente, direi, come la matematica che tu giustamente evochi; o l’amore, la morte. Ma alla musica, come colonna sonora che riassuma una vita al bivio, resta sempre una marcia in più della logica, perché ha dalla sua quella dimensione così radicalmente umana che è capace di uno sfaglio che è redenzione, salvezza. Redenzione implica un’idea di liberazione da ogni stato di cronica impurità, di inettitudine, di afflizione: è possibilità di una rinascita una volta pagato il prezzo altissimo in rinunce che comporta. È per questo che è per pochi, anzi solo per Kurt.

E così mi faccio solo un’ultima domanda che possa essere rivelatoria del tuo romanzo: che forma abbia, quale struttura. Per fortuna, soccorrono i tuoi personaggi: Anna e Nadia oppure quest’ultima e Svitlana, Boban e Mauro… Coppie. Gemelli. Endiadi, forse. E poi Andrea Brighi/Kurt e Stefano Zanchi/Il Diavolo Biondo: doppi, questi ultimi, sempre con un sé più o meno scollato dalle intenzioni che i nomi di battaglia vorrebbero realizzare e imporre. Due protagonisti che trovo molto moderni. Tutti, comunque, personaggi a ribaltamento, oscuri in parte a se stessi, tutti costretti a guardarsi in uno specchio deformato dai feed-back, dirimpettai di se stessi in colonne separate di uno stesso condominio, da dove guardano trascorrere parallele le loro diverse stagioni. E tutto questo è possibile solo perché il personaggio principale del tuo romanzo – Paolo – è il Tempo. Un tempo curvo come i bracci contrapposti, vibranti e musicali di un diapason da dove anche Andrea Brighi guarda Kurt e viceversa, entrambi irrisolti, su e giù a rincorrersi nell’ascensore degli anni senza che la magica forcella riesca a produrre un definitivo “La” di accordo tra i due.

E così – a differenza degli altri naufragati personaggi – Kurt/Andrea, sconfitto o perdente che sia, cerca in tutti i modi di affrontarsi, di rincorrersi e cogliersi tra maturità e adolescenza. E questa ricerca scivolerà fino al suo punto focale, alla congiunzione dei bracci, dove, ognuno per suo conto e fuori ogni tempo massimo di recupero, Kurt e Andrea scopriranno, anticipati da un crudele espediente metonimico, l’odore nauseabondo della vita estirpata, dell’amore che, anni prima, s’era fatto necrosi e morte: quel lembo di cotone, luminoso e bianco, aborto avvenuto di ogni cambiamento: tra tutte le strade possibili quella che avrebbe potuto essere e non è stata.

Rossella Montemurro, Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione

Ci sono libri che si prendono per quello che appaiono a prima vista, finendo per non coglierne l’importanza più complessiva. Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione, di Rossella Montemurro (Altrimedia, 2019, pp. 112) è tra questi. Perché la lotta del campione, qui, anche se c’è, non è la prevedibile narrazione della quotidianità del sudore, del sacco, dei colpi, dei ganci né pretende, al contrario, di divenire nulla di letterario, di “alto” o sublimato rispetto alle vittorie o alle sconfitte sul ring. Resta essenzialmente una cronaca – molto ben raccontata in un libro ricco di retroscena e curiosità di ogni tipo – di come si possa arrivare, da una piccola città di provincia, a vincere, nel febbraio 2008, un campionato mondiale WAKO di full contact (nota specialità del kickboxing).

E tuttavia, ciò che si coglie in ogni riga dell’identikit di Biagio Tralli, è quanto la battaglia per la propria affermazione abbia richiesto un atteggiamento caparbio (ma con molto giudizio) ben prima di affacciarsi sulla porta di qualsiasi palestra o sul ciglio di un tatami. Perché il primo avversario, quando si nasce in regioni come la Basilicata, è il dato di mentalità della comunità dove si nasce e si vive.

Non si tratta di fare del comodo «cardellismo» o, in altre parole, della facile retorica su presunte, estreme opposizioni di un Sud retrogrado e violento ai desideri e ai progetti di affermazione di un ragazzo, magari anche un po’ suggestionato dai celebri anime basati sulle avventure di Naoto Date, L’Uomo Tigre, trasmesse in Italia, in Tv, a partire dai primi anni Ottanta. Si tratta, invece, di qualcosa di molto più sottile, per nulla violento e molto più efficace: l’osservazione che, avviarsi a un’attività qualsiasi che non appaia immediatamente «concreta» o «lucrativa», esposta all’incertezza del fallimento, trasforma ogni pur legittimo dubbio nel tarlo ossessivo dell’autocastrazione e di quella altrui. Scrive, non a caso, Rossella Montemurro, che Biagio Tralli: «ha saputo resistere alle critiche di quanti hanno provato a fargli cambiare idea, hanno tentato di incanalarlo verso un futuro tranquillo: un posto fisso, una famiglia…». Ed è qualcosa che non si sconfigge mai. Anche quando gli stessi familiari hanno iniziato a seguirlo nella carriera agonistica e anche dopo, quando il maestro Tralli apre a Matera, tra mille difficoltà, la sua prima palestra, ricorda il diuturno tentativo di infilare lo straccio nell’ingranaggio: «Mi remavano un po’ tutti contro perché si associava la kickboxing alla violenza e ai nasi rotti. Anche i miei genitori non volevano che l’aprissi. Avevo un posto buono, quello del tappezziere – facevo il doppio dei minuti della produzione perché mi servivano i soldi – addirittura mio padre mi diceva di non lasciare, “Quello è come un posto fisso”, il famoso e ambitissimo posto fisso del Meridione. Adesso è subentrata solo la cassa integrazione anche in quel settore: l’indotto dei salottifici, che portava benessere alla città. È entrato in crisi». Uno straccio che, anche una volta deposto dalla famiglia (che, alla fine, contraddittoriamente, pur non benestante, si svena per sostenerlo), è pronto a raccogliere la banca, che blocca il prestito: «avevo un nome ma ero punto e a capo come se fossi un ragazzino. Essere lì con la garanzia del papà a trent’anni non è il massimo».

Ma chi è, allora, prima del ring e sul quadrato, Biagio Tralli? Classe 1976 (Ariete: i segni zodiacali, nella lotta, svelano sempre qualcosa!), nel 1988 si iscrive in una piccola palestra di quartiere a Matera. L’anno dopo la folgorazione: l’incontro con Donato Milano, per sedici anni allenatore della nazionale italiana, giunto a Matera per uno stage. È l’incontro che pone fine ai sogni e alle illusioni dell’adolescente Biagio per trasformarli in aspirazioni e progetti per il futuro. Pur di farsi allenare da Milano, Biagio, a giorni alterni, fa ottanta chilometri in vespa per andare ad allenarsi a Gioia del Colle, nella palestra del suo mentore. Lo fa di nascosto – come sottraendosi agli occhi onniveggenti della comunità-Sauron – perché nessuno lo accompagnerebbe là, tredicenne. Biagio sale per la prima volta sul ring diciassettenne, ne scende solo nel 2009 dopo aver disarcionato il campione del mondo in carica, il franco-algerino Alì Kanfouah. In mezzo, mille lavori per sostenersi: aiutante fotografo, tagliatore di legna, raccoglitore di mandorle, pizzaiolo, tappezziere… niente alcol, niente sigarette, niente fumo o altri stordimenti che fiaccano la volontà di molti suoi amici, lasciandoli, a occhi chiusi, nel mondo dorato dei sogni.

Sacrifici, si dirà. Ed è detto anche nel libro di Rossella Montemurro. Però, le parole, a Sud, vanno cambiate. Non dico cancellate, ma consegnate a una nuova gerarchia. E allora facciamolo, perché Biagio Tralli non ha mai sognato mentre, invece, ha appassionatamente aspirato, e poi ossessivamente, coscientemente progettato la sua vita, come richiede uno sport come questi che è sì arte del corpo, ma pure eminente disciplina del cervello (quella che Tralli chiama la «centralina»).

Ribaltiamolo, allora, questo termine: «sacrificio». Cos’è il sacrificio? È un’offerta rituale, in questo caso di propiziazione, certo. Ma, nelle parlate meridionali, il termine ha preso la piega del dolore, della sottrazione subita, della rinuncia, del peso. Per cui, anche se il risultato, alla fine, è positivo, sempre rimarrà come appesantito da una patina scura. Una vittoria che è e sarà sempre di Pirro.

Ora, è ovvio che nulla di quello che ha realizzato Tralli sia stato scevro da duri «sacrifici», ma vogliamo sottomettere, finalmente, questo sostantivo a un altro che pure gli è legato? Scrive la Treccani: «Scelta: Libero atto di volontà per cui, tra due o più offerte, proposte, possibilità o disponibilità, si manifesta o dichiara di preferirne una […] ritenendola migliore, più adatta o conveniente delle altre, in base a criteri oggettivi oppure personali di giudizio, talora anche dietro la spinta di impulsi momentanei, che comunque implicano sempre una decisione». Ecco, a me piace immaginare che Biagio abbia fatto la sua scelta. Una scelta sempre più tersa, pura, limpida. Perché il successo, prima di scalare ogni cima, è un luogo di solitudine dove la tua volontà ti ha portato: un campo dove – se ti giri indietro a guardare – nessuno è riuscito a seguirti. E, se proprio là non cedi, spaventato da te stesso, è allora che sei pronto per scalare.

Oggi, dopo le sue battaglie, Biagio Tralli insegna la sua tecnica e la sua esperienza, forma i campioni a venire. Ma fa della sua palestra anche un luogo di esercizio di regole semplici e chiare, valide anche nella quotidianità. L’aretè è un termine che, in origine, a Sparta, designava la capacità richiesta a una persona (uomo o donna, alla pari) di assolvere bene il proprio compito in un certo ambito o luogo. E dichiara Tralli che, «personalmente, a me non è pesato, da adolescente, fare queste rinunce. Non mi è pesato perché la kickboxing mi piaceva. C’era chi fumava spinelli, chi si ubriacava, chi fumava le sigarette… Oggi me li ritrovo in palestra e mi chiamano Maestro. In tanti, anche, mi ripetevano “Tu sei pazzo”. Oggi mi chiedono scusa dicendo che ho fatto bene a pensare con la mia testa. E che hanno sbagliato». Insomma, Biagio Tralli ci dimostra che non si è ancora campioni nemmeno quando siamo giunti sulla cresta del monte, ma pienamente solo quando se ne discenda a dare senso e sostanza a un campo sia pur già fertile, ma che restava improduttivo.

_______________________________________________________________________________________

Alcuni momenti della presentazione del libro. Da sinistra Gianni Laterza, Donato Milano, Biagio Tralli, Gabriella Lanzillotta, Rossella Montemurro, Vito Santarsiero, Giuseppe Tragni

L’amore bianco di Francesca Piovesan. Parlando di A pelle scoperta, di Francesca Piovesan

Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 21 dicembre 2019.

_________________________________________________________________________________________

Benché Francesca Piovesan sia veneta, c’è qualcosa di eracliteo nella sua raccolta di racconti A pelle scoperta (Arkadia, collana Sidekar, 2019, 128 pp.), qualcosa in continua trasmutazione: che è quello, ma che è anche non quello; un dinamismo della realtà che è stallo.

5. Destination unknown

Nella notte la nave ha lasciato silenziosamente il porto di Copenaghen. Scivoliamo lenti nello stretto bacino dell’Øresund fino a Helsingborg, dove l’enorme drago scandinavo nutre di isole il becco ingordo del piccolo Jutland. La nave scivola sulla luce lunare. Per tutto il Kattegat e, poi, lo Skagerrak, il mare sarà calmo al riparo delle coste, prima di aprirsi al più grande Mare del Nord.

Dalla nave guardo le acque. Poco distante da me, un bambino inventa al padre delfini, balene, foche che in realtà, per tutto il viaggio, nessuno vedrà. Saranno quelle acque, saranno le rotte, sarà la diffidenza ormai acquisita da questi grandi mammiferi verso il genere umano? Insoddisfatto dalla sua evocazione, il bimbo aggiunge squali e orche, piovre, e la sua avvilita irritazione vorrebbe, forse, incattivire un mare che resta là, invece, un accidente.

Dall’altra parte della sala qualcuno inizia a festeggiare. Stasera è previsto: iniziano ad alzarsi un po’ di braccia, la musica si fa più forte, le ballerine e gli animatori imbeccano le movenze della gente. Qualcuna dell’organizzazione, oltre i divani disposti a corona, si improvvisa tira-dentro appena le fila degli ospiti si assottigliano. Mi tengo in disparte e, del resto, chi si butta a danzare, di qualsiasi età esso sia, non balla con gli altri, ma piroetta e si sbraccia, guarda e imita i passi degli animatori che stanno vicino alla consolle. Il Dj, intanto, somministra robusti cocktail di tormentoni d’antan. Ogni tanto le file si scompongono, ché è difficile star dietro a quelle snodate di ragazze.

Da qualche recesso della memoria riemerge alla mente un antico e mistico Branduardi irlandese: “Come le onde del mare, come le onde del mare / balla la gente quando suono il mio violino… Perché sempre allegri sono i buoni, / salvo che per cattiva sorte, / e la gente allegra ama il violino, / la gente allegra ama ballare.” Ignoro se il Dj andrà, un giorno, “To Peter sitting in state”, come vorrebbe Yeats; ma quello, intanto, manda i Reel2Real e poi i Daddy Yankee e i Don Omar e i Gusstavo Lima e “Tchê tcherere tchê tchê!” e tutti ballano come fossero ad Amelin e nessuno mai rimarrà indietro, lo sa anche la signora che pare sia caduta dalle rampe l’altro ieri e ora gira col gesso al piede e si agita sulla sedia a rotelle al ritmo tribale.

Ritorno un po’ indietro, allora, e guardo la parete gastrica e gonfia di quel mare scuro, vuoto di vita e di idee; e mi aggredisce l’impressione che – come in un racconto dei bestiari di Kipling – tutto sia finito ingollato in certe cene pantagrueliche a vitella e verdure, e che è in notti di sabba simili a queste che, specie per specie, i pesci finiscano estinti dalla dimenticanza: così “il nasello e il pesce martello, il branzino e il delfino”, così “i calamaretti e i gamberetti” e poi “la triglia e la conchiglia e la flessuosa anguilla con la figlia e tutta la sua famiglia”.

Mi chiedo, ora, se le uniche forme di vita, gli ultimi banchi di pesce a guizzare siano i corpi e le mani stese che ondeggiano musicali e si arrotolano di braccia entusiaste a ogni “Bata-bata”, a ogni “Taki-taki”, a ogni “Taca-tà”, mentre, nell’acqua, tra le isole, superiamo ansie e fantasmi, scure piattaforme petrolifere, alte foreste eoliche; mentre un “malore attivo” e disperato mi scaraventa di sotto, regredito pesce tra quei pesci. Anch’io tendo, allora, le mie braccia su una voce lasciva che duetta tra piccoli colpi di sax. “Destination unknown, known… nown…”, canta. Dal soffitto ci inondano, ora, lucidi coriandoli dorati e il mondo si fotta, ché nessun Eden sarà mai più rifondato.

Antonio Celano (agosto 2019)

4. Wut!

Non credo che la natura di questa parte della Norvegia possa dirsi “sulfurea”, “torturata” o “violenta”, come invece quella islandese. Ma, certo, in molti tratti capace anch’essa di mostrarsi “aspra”, o “tormentata”. Sanno dirlo le frane, per esempio: quegli ammassi di pietre dove poco riesce a risollevarsi la vegetazione, o le incombenti pareti dei fiordi dove si generano: mai lisce, mai placide, scolpite alla brutta – solcate da lunghe, filiformi cascate estive – laddove tutto appare fisso eppure in forse fino a farmi temere che, tra i lunghi denti dei graniti, si annidi il fragile armistizio di un’apocalisse.

E questa opera di mare e di gelo dissolto sa a un tratto sorprendermi se, entrando nel Geirangerfjord, alla mia dritta mi osserva un volto guerriero. Che subito cerco di spiegarmi con due piloni staccatisi sotto un toro di roccia, poi con la Gestalt e con le manie antropomorfe a cui ogni uomo, alla fine, s’inchioda come al becco di sangue di un gabbiano. Eppure, la nave, avanzando, non riesce a glissare consegnando un’altra parvenza a quel volto, assolvendolo dal dover significar qualcosa. Il volto resiste, fermo: il suo sguardo nel mio. E mi sento, a un tratto, come di fronte a un Argonath scolpito solo dal caso naturale. Certo senza braccia che possano ammonire un’entrata improvvida, senza ascia, senza corona; eppure corrucciato, austero, gigantesco e grigio, come apparve agli occhi di Aragorn. Mi rallegro, quasi, che la sua spinta si sia spenta nella roccia, forse anche placata dai lisci capelli delle Sette Sorelle d’acqua che scorrono a mare. Ma per quanto?

In seguito, altri volti guerrieri, ma più sfuggenti e accorti, si sono defilati intorno all’Hyvlatonnå (Preikestolen) di Lysefjord.

Come per la Stavkirke di Fantoft, in Norvegia c’è qualcosa nelle cose: una storia geologica o umana, non importa, che vuole uscir fuori, che vuole liberarsi. Un tormento primordiale, irriducibile a tutte le strutture costruite sopra dal tempo. Qualcosa di irrazionale – le fiamme dei draghi – ma anche di improvviso. Selvaggio, ecco. Feroce.

Ne ho la prova giorni più tardi, in un luogo più a Sud, dove, per giunta, non dovrei più aspettarmi niente. Eppure.

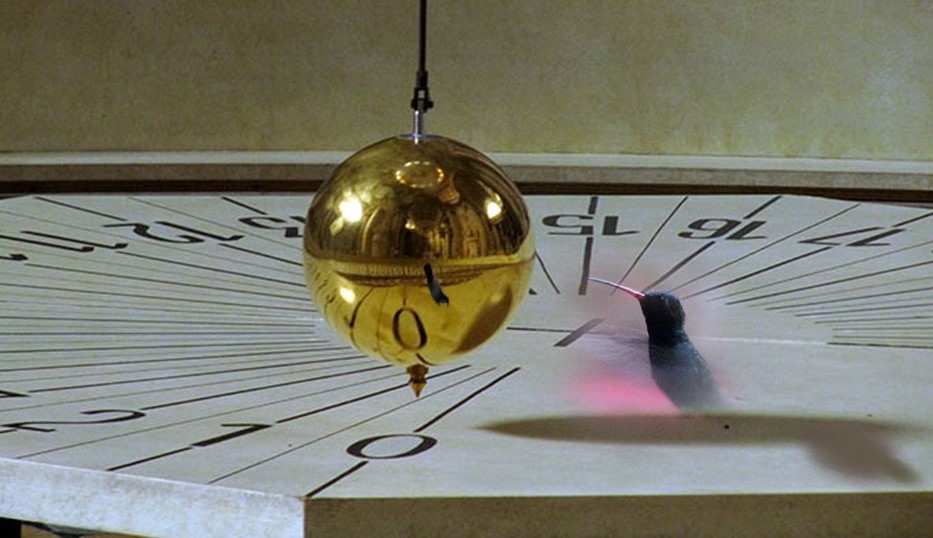

Sono sulla Gotaplatsen di Göteborg, ormai in Svezia. Osservo il dio Nettuno di Carl Milles, fontana figlia dello stile “Accademico moderno”, ricca di soggetti mitologici classici quanto più lontani da qualsiasi Pantheon scandinavo. A differenza di altre opere di Milles, solitamente slanciate su colonne, Poseidone sorge in un gioco vitalistico di acque, circondato da piccole sirene festose e pesci guizzanti, tipiche dello stile di questo scultore.

Intento a far foto, arrivo di lato ai piedi della fontana e il mio sorriso si infrange sulla testa di una creatura marina, una tartaruga – non so – ma feroce di denti, gli occhi strabuzzati, che sfonda la base della scultura addentando un pesce nell’ultimo guizzo possibile di morte o di salvezza.

“Wut”, lo chiamavano gli antichi popoli germani e chissà se anche i primitivi abitanti di queste terre, i Geati, i Goti discesi dalle antiche tribù dei Götar. Wut: la furia, il gesto istintivo, rabbioso, collerico di vendetta o di guerra. Insomma, il “ferocem” latino, la “fera”, la belva, il “ferus” più selvaggio e, forse, anche il “ferre”, cioè l’abbandonarsi, il precipitare, sebbene in una delle sue accezioni più pure e inquietanti. Qualcosa di irriducibile, un’onda sfiguratamente spenceriana, che dagli uomini ho visto risalire – è stato un attimo! – verso ere ormai fossili…

Antonio Celano (agosto 2019)

3. Se (nel fiordo) la sera è la campagna

2. La natura del Vestlandet

Mitezza e asprezza mi hanno fatto visita costantemente navigando le coste del Vestlandet norvegese. Non parlo di uno stato interiore o dei caratteri delle genti di quelle contee; parlo di una “condizione” geografica di quelle insenature, di quelle rocce del Geirangerfjord o degli isolotti fino a Stavanger. Pietre tagliate dolcemente come pani ancora caldi, inaspettate rotondità “lacustri” che si susseguono in un’aria dolce (nonostante sia fredda), penombrale. È una natura placata, che si mostra temperata come, oggi, ormai, certe mura medievali ancora in piedi. Non più l’urlo granitico dello Scudo Baltico, non più lo stridore delle zanne di chilometri di ghiaccio verticale, lo sfregare di sassi su sassi, di pietra su pietra…

Scopro, allora, qualcosa di spossato in questa roccia, qualcosa di antico e di arreso; qualcosa che regala un’inattesa nostalgia del presente, tutta dentro il paesaggio: forse un ricordo, un rumore di fondo che non si fa ascoltare, ma che pure sento mentre la risacca della notte lentamente viene e poi scivola via…

Antonio Celano (agosto 2019)

1. A Bergen c’è una chiesa di legno

La chiesa luterana di Bergen (una delle “Stavkirke” diffuse un po’ in tutta la Norvegia) la trovo in un parco ai margini della città, protetta da un boschetto di faggi. La sua singolare struttura architettonica mi rivela quanta fatica abbia dovuto fare il processo di cristianizzazione in una terra così poco abitata, estrema e fredda per un proselitismo dai risultati davvero stabili. E, tuttavia, pure denuncia quanta resistenza abbia opposto il paganesimo norreno. Con il risultato di qualcosa di molto diverso da quello nostrano, alla fine sconfitto e sussunto residualmente in alcune pratiche religiose cattoliche. In Norvegia, credo, invece, abbia soccorso qualcosa di più, come una forza mai domata, dura come i ghiacci, ma vitale e, in certi casi prepotente: le fiamme e le scaglie dure del drago sui tetti e negli intarsi interni, le chiglie rovesciate delle navi vikinghe, i profumi sacri del faggio che si sentono aggirandosi per gli spazi angusti della costruzione.

Così ho pensato al cospetto di questa piccola, semplificata ed essenziale sede di culto recentemente ricostruita dopo un incendio a sfondo satanista/Black-Metal (probabilmente un altro intruso bicipite covatosi tra le ombre del puritanesimo e le pieghe della nostra modernità).

Antonio Celano (agosto 2019)

Un romanzo psicologico (e perché leggerlo). Parlando di A Bordeaux c’è una grande piazza aperta di Hanne Ørstavik

Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 3 dicembre 2018.

Perché parlare di Hanne Ørstavik e del suo romanzo psicologico A Bordeaux c’è una grande piazza aperta (Ponte alle Grazie, 2018, 228 pp.)? In fondo – pur conosciutissima all’estero, tanto da esser stata tradotta in ventisei lingue e aver recentemente partecipato alla finale dei National Book Awards nella Shortlist della sezione «Translated Literature» – è una scrittrice norvegese tradotta per la prima volta in Italia, per giunta senza nemmeno essere una giallista.

Perché, allora?

Breve topologia letteraria della follia

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 22 di aprile di «FuoriAsse – Officina della Cultura»

________________________________________________________________________

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/119-fuoriasse-n-22/935-fuoriasse-22.html

C’è una tela di Goya, esposta alla Real Academia de San Fernando, a Madrid, intitolata la Casa de Locos. Finita nel 1812 dopo alcuni anni di saltuario lavoro, evoca un luogo – manicomiale – dove si aggirano, sotto le volte di uno spoglio stanzone, grottesche figure di alienati seminudi appena rischiarati da una luce opaca e stagnante. Sulla parte sinistra dell’opera, proprio dove nella penombra si ammassano più numerosi i segregati, campeggia un uomo dai mustacchi lunghi e neri, dallo sguardo esaltato e sostenuto, con uno strano copricapo munito di penne. Al suo fianco, come si potrebbe omaggiare un capo o una personalità di spicco, una donna, china, bacia devotamente la sua mano destra.

La suggestione (e, come ogni suggestione, potenzialmente fuorviante) esercitata dalla visione del pittore aragonese, se serve bene a sollevare i temi di cui argomenteremo – il viaggio nella ferita della mente umana e nei luoghi della contenzione manicomiale – serve pure, attraverso un semplice scarto analogico, a sorprenderci già nel vivo di quel racconto/reportage che De Amicis pubblicò (siamo già all’altro capo del Secolo XIX) prima sulle pagine della «Rivista d’Italia» del dicembre 1899[1], poi per i tipi del livornese Belforte e, in seguito, dei Fratelli Treves[2].

Nel giardino della follia (questo il suo titolo) coglie, infatti, lo scrittore alle prese con una cleptomane, gioviale donna di mezz’età, «vestita con garbo» e «con tre penne di cappone piantate nel nodo dei capelli, in forma di raggiera»[3] la quale, più avanti, spiritosamente paragona De Amicis a Pallavicini di Priola, generale vittorioso sui drappelli garibaldini in Aspromonte e, in seguito, comandante impegnato nella repressione del brigantaggio meridionale. I due, in effetti, si somigliano, anche accomunati da due folti baffi neri, ma come il risvolto negativo – biografico, politico e morale – dell’altro. Non a caso la donna «da quel momento, come se si fosse fatta nella sua mente una sostituzione di persona, non mi chiamò più che “generale”»[4].

E così già il titolo stesso dato alla pagina giornalistica, Nel giardino della follia, altro non è che stridente ossimoro, Eden e Limbo dove si trascinano le non battezzate dalla ragione, e dove si rifugiano le inquietudini suscitate dai ricordi del figlio Furio, da poco suicidatosi con un colpo di rivoltella a Torino, al Valentino (un parco!); e le apprensioni per la tenuta mentale della moglie, che si aggraverà più avanti.

Inizia, in questo modo, per lo scrittore una sorta di strano viaggio, di girovagare a più dimensioni: lungo i sentieri del giardino, intersecati da sensi di pena e corrispondenti volontà di fuga; e tuttavia anche della singolare sensazione di essere, oltre che tra le mura del giardino, anche tra quelle della mente delle alienate: «Ebbi un senso di pena, non mai provato, e che non saprei bene esprimere. Ero dunque vissuto un tempo in quell’anima: v’ero vissuto e v’ero morto; il mio nome non era più nella sua mente che un suono, come la mia persona un’ombra al suo sguardo. E continuando a passarsi la mano sulla fronte, pareva che mi volesse dire: – Vedi, questa è una tomba, e anche tu ci sei sepolto»[5].

Ma restano lampi, come, del resto, l’apparizione della giovane inginocchiata e assorta in giochi regrediti di bambina, fasciata in un busto che sembra allo scrittore, in un primo momento, un curioso «abito da ginnastica», ma che si rivela essere, con un brivido, una camicia di forza «in riposo, per adesso»[6]. Le pagine di De Amicis, come nel suo stile, non avevano e non avrebbero potuto avere alcunché di calcato, di espressionistico o di visionario. Come ha ben scritto Carlo Alberto Madrignani, Nel giardino della follia manca «di vistosi elementi coercitivi» e anche questa pagina «vuol, forse, suggerire una latente dimensione di violenza, che tuttavia l’autore evita di enfatizzare»[7]. C’è poco di naturalistico, di fotografico o, all’opposto, di carduccianamente oratorio nello stile di De Amicis; semmai il tentativo, con i suoi pregi e i suoi rischi sentimentalistici, «di offrire al lettore una riproduzione letteraria che lo induca a trovare uno status emozionale specifico»[8]. E tuttavia, nelle pagine del Giardino c’è pure un controllo della pagina che non può che ritrovare le sue ragioni nelle recenti tragedie familiari, tra l’altro sottolineate dalla presenza, nel prosieguo del racconto, del secondogenito dello scrittore, Ugo. Ma se è pur vero che lo sguardo di De Amicis resta «preideologico», resta, cioè, una «forma dello sguardo capace di cogliere le movenze emotive e i bisogni affettivi intesi come esigenze materiali altrettanto urgenti di altre (fame, sesso, denaro) esaltate dalla coeva antropologia positivistica»[9], è anche vero (come pure in Cinematografo cerebrale[10]) che, in più punti, la prosa deamicisiana finisce per incagliarsi e sfumare la sua forza tra la resa colloquiale e l’esigenza del distacco, tra il tentativo di confrontarsi attrezzato di uno stile letterario formalmente composto e una materia, la follia, che continuamente gli si oppone nei fatti.

E se ciò non impedisce allo scrittore di intuire – a proposito dell’improvvisa apparizione della donna agitata «da impeti furiosi di baccante»[11] – quanto limitata possa essere l’analisi positivistica e bonaria del dottore che lo accompagna e, cioè, che la sopravvenuta pazzia non porti con sé, se non in casi rarissimi, una trasformazione radicale dell’indole, allo stesso modo non impedirà a De Amicis di sentirsi superiore nel suo dolore di “uomo pienamente cosciente” rispetto a quello possibile delle sofferenti rinchiuse in manicomio. La qual circostanza rivela, in altre parole, come la frenologia e la prima psichiatria non andassero troppo per il sottile nella distinzione dei casi patologici inserendo, in poche larghe categorie, il disadatto sociale, l’emarginato, il disturbato e il delirante. Di lì a poco, infatti, l’esigenza di giungere a una regolamentazione degli istituti psichiatrici unica per tutto il territorio nazionale portò ad approvare la proposta Giolitti del 1902 nella Legge 36/1904 che avrebbe ispessito le mura di quel giardino fino ad allontanarle definitivamente in un luogo altro, separato e lontano anche se ancora dentro il corpo della città. Se dunque è vero, come scrive Madrignani, che la pazzia per De Amicis è la pericolosa constatazione di «una parzialità, non un segno organico che separa totalmente i malati dai sani»[12], pare anche chiara la contraddizione (che lascia qualche non fugato sospetto di apotropaicità) di mantenere, da parte sua, ogni compostezza formale nella descrizione propostane e ogni distacco dalla sua patente irrazionalità.

I folli sono come sonnambuli, spiega allo scrittore il dottore: soffrono poco perché la loro coscienza è anestetizzata dal male che rende rapsodico il loro dolore. In tal modo anche il savio può, in alcuni casi, soffrire di periodica follia. Il dubbio si insinua così tra le maglie delle solite sicurezze e apre le porte all’introspezione. Avviene quando irrompe sulla scena la giovane bionda cantante sull’aria (guarda caso) della belliniana Sonnambula: è qui, con questo richiamo all’Opera e all’Arte o a un effetto di specchio, che la riflessione sulla fragilità mentale più colpisce i pensieri di De Amicis. Ma anche qui l’episodio non resta che un momento, un lampo, incapace di dare ulteriore sangue allo stile certo caldo, ma mai definitivamente coinvolto dello scrittore.

Del resto, a che pro insistere in un dialogo se adoperare coi pazzi lo strumento della ragione sarebbe – sono ancora le parole del dottore – «come suonare il violino a un sordo o scrivere la lettera a un cieco»[13]?

Cosa, a Torino, sarebbe diventata questa apparente resa della razionalità rispetto alla mente ferita dei ricoverati ce la racconterà, poi, il Novecento, con l’aggiunta del peso di due guerre devastanti, della scoperta dell’universo concentrazionario, del controllo politico del privato dei totalitarismi e dell’abdicazione a ogni verifica democratica dei poteri da parte della nuova società affluente e del “benessere”. Da questo pozzo fondo, verrà tirato su un Leviatano o, che è lo stesso, le parole agghiaccianti di un ormai quasi del tutto dimenticato Giorgio Coda: «Portami su quello che canta!». È lo scandalo che Alberto Papuzzi, con l’ausilio di Piera Piatti, riportano a galla nell’omonimo libro pubblicato da Einaudi[14] con un linguaggio ormai scarno, giornalisticamente maturo eppure coinvolto, partecipato. Non si tratta più, infatti, di parlare ai sordi, come nelle parole del dottore del giardino di De Amicis, ma di riconoscere l’identità dei reclusi di Collegno, di riconoscerne i diritti a un trattamento pienamente umano. Sono gli anni dell’antipsichiatria che porteranno di lì a poco alla frettolosa approvazione antireferendaria della “Basaglia” (180/13 maggio 1978). Anni che avrebbero chiuso definitivamente la pagina pure coraggiosamente aperta da De Amicis con la condanna a cinque anni di reclusione e e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici di Giorgio Coda per maltrattamenti e applicazione indiscriminata e punitiva del mezzo più noto come elettroshock.

______________________

Note:

[1] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, «Rivista d’Italia», a. II, vol. III, dicembre 1899, pp. 581-600.

[2] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, con disegni di G. G. Bruno, Livorno, S. Belforte e C. Editori, 1902; con qualche variante in più rispetto alle precedenti l’edizione milanese dei F.lli Treves del 1904 alle pp. 147-176 della raccolta Nel regno del Cervino. Nuovi bozzetti e racconti.

[3] Tutte le citazioni del racconto deamicisiano saranno qui riprese dall’omonima edizione, a cura di Roberto Fedi, Firenze, Le Càriti Editore, 2002. Cfr. pp. 33-36.

[4] Ivi, p. 36. La donna, così come la figura del dottore che accompagna De Amicis, non è, in realtà, che la figura di uno psicopompo dantesco: l’ambasciatrice della follia nel mondo dei sani, così come il dottore (e lo stesso scrittore), è il mediatore con il mondo dei matti. Tuttavia, vedremo che, nonostante le reciproche fascinazioni, i mondi resteranno sempre ben distinti e separati.

[5] Edmondo De Amicis, Op. Cit., p. 34.

[6] Edmondo De Amicis, Op. Cit., pp. 57-58.

[7] Carlo Alberto Madrignani, Verità e narrazioni. Per una storia materiale del romanzo in Italia, a cura di Alessio Giannanti, Giuseppe Lo Catro e Antonio Resta, p. 261. Il titolo è di prossima uscita per i tipi di ETS, Pisa. Il testo raccoglie, tra l’altro, quanto prodotto da Madrignani nella curatela del libro di De Amicis, Il giardino della follia, Pisa, ETS, 1990. Ringrazio il professor Giuseppe Lo Castro per avermi dato la possibilità di consultare il libro in anteprima.

[8] Madrignani, Op. cit., p. 258.

[9] Madrignani, Op. cit., p. 260.

[10] De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995.

[11] De Amicis, Nel giardino della follia, cit., pp. 40-41.

[12] Carlo Alberto Madrignani P. 263.

[13] Edmondo De Amicis, Il giardino della follia, cit., p. 45.

[14] Alberto Papuzzi, Portami su quello che canta. Processo a uno psichiatra (scritto con la collaborazione di Piera Piatti), Torino, Einaudi, 1977.

Prigioni, camere, cinematografi e altri strani viaggi da fermo

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 21 di dicembre di «FuoriAsse – Officina della Cultura»

________________________________________________________________________________________

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/cooplett-news/118-fuoriasse-21/832-fuoriasse-21.html

In un passo dell’autobiografico Il frutto del fuoco (Adelphi, 1982)¹, Elias Canetti racconta del suo casuale incontro, in un caffè del quartiere viennese di Hacking, con un gruppo di gente di malaffare, dal linguaggio rozzo e violento. Tra questi, spicca un certo Poldi, alto e minaccioso, che una sera lo segue, col malcelato tentativo di estorcergli informazioni sulle ville della strada che Elias frequenta. Per distoglierlo, Canetti gli indica, invece, la casa dove abita un paralitico di nome Marek. Quest’ultimo, pur assomigliando molto, nei tratti del viso, a Poldi, non può assolutamente muoversi e gira le pagine dei libri che legge con un colpo di lingua. Poldi è dapprima incredulo (lui così forte potrebbe mai assomigliare a uno «sciancato», sia pure così intelligente?), poi, sempre più sconvolto dalle parole di Elias finisce singolarmente per bloccarsi sui suoi piedi, dimenticando di camminare e, solo alla fine, trovando la forza di tornarsene indietro, senza portare a termine il suo compito. Tempo dopo, Canetti, viene a sapere che la banda di Poldi è stata catturata e, immaginando quell’uomo, così fisicamente energico, assaggiare nuovamente le restrizioni di una cella angusta, improvvisamente gli si rivela il perché della bizzarra reazione di blocco del ladro durante quella sera.

Ecco, dunque, il luogo, il crocevia di temi dove Canetti ci pone con il suo peculiare stile da talpa, sempre capace di intersecare e annodare gallerie e strade provenienti da direzioni apparentemente lontane ed eterogenee. Tensioni, equilibri o cortocircuiti tra il muoversi e lo stare fermi in un luogo, tra liberazione e costrizione, fino al paradosso del viaggio da fermo o quello del riuscire a spostarsi, pur in una condizione di prigionia.

Un crocevia dove ritroviamo alcuni personaggi letterari, tra i quali, a esempio, il «Cavaliere» protagonista del breve racconto deamicisiano Cinematografo cerebrale (pubblicato la prima volta, insieme ad altri racconti, su «L’Illustrazione Italiana» tra il 1906 e il 1907), che un giorno si ritrova – fin là sempre preso dall’ufficio, dalla casa, dagli amici – inusualmente solo con se stesso, sprofondato in una poltrona davanti al camino di casa. Onde far trascorrere prima le ore, prende una decisione curiosamente contraria al Porthos, moschettiere tutto azione, ricordato dal filosofo Brice Parain nel film Vivre sa vie (regia di J.-L. Godard, 1962), il quale, fuggendo, si sorprende a pensare per la prima volta e, facendolo, si arresta, trovando la morte.

Risolvendosi a non voler pensare a nulla, il Cavaliere scopre, invece, che la mente può essere una casa usata da idee e visioni nomadi. Essa appare «aperta da ogni parte, senza battenti e senza imposte, come un edifizio non finito, dove entra chi vuole»². Inizia così un inarrestabile flusso di coscienza che, di associazione in associazione, porta il protagonista a un forte stato di spaesamento e di angoscia. E, nonostante l’uomo cerchi di far mente locale, tentando di volgere o guidare quei pensieri da qualche parte, finisce per ritrovarsi prima nella soffitta delle cianfrusaglie del pensiero, poi nella cantina delle pulsioni primarie, della trasgressione, della collera e della disonestà.

È questo il De Amicis più tardo, forse letterariamente meno efficace di Amore e ginnastica (Treves, 1892) o di Il giardino della follia (Belforte, 1982)³. E, tuttavia, è pure il più amaro e sulfureo: quello, per dirla con Biagio Prezioso (nella sua introduzione a Cinematografo cerebrale, Roma 1995), che porta il Franti di Cuore a farsi, da elemento deviante della società, momento perturbatore dell’Io. Del resto De Amicis ha, in questa ultima fase della sua vita, già consumato la sua crisi con le idee socialiste, il rapporto tormentato con sua moglie e il suicidio di suo figlio Furio. Uno snodo storico da dove, oltre ogni dissolto positivismo, De Amicis realizza, finalmente e col dovuto sarcasmo, che la mente «è un meccanismo da nulla, che può incepparsi all’improvviso»4 e in qualsiasi momento della vita.

Prima di De Amicis e patendo una più forte costrizione, anche il savoiardo Xavier de Maistre aveva tentato, sul piano creativo, la via di una liberazione attraverso un «viaggio da fermo» che, al di là delle sue ragioni originarie, chiunque potrebbe facilmente sperimentare. Infatti, nel 1790, durante il carnevale di Torino, Xavier, a causa di un diverbio, si era battuto in vittorioso duello d’onore con l’ufficiale Patono de Meyran. Fu quindi, per questo, arrestato e condannato per legge a 42 giorni di cattività da scontare nella Cittadella di Torino. Seguirono giorni oziosi, grigi e destinati al rimpianto della libertà perduta. E, nondimeno, furono proprio i disagi seguiti a quella esperienza di spaesamento a creare l’esigenza di un nuovo impaesamento, cioè la possibilità di un felice ritorno a casa, sia pure letterario. Ritorno che si realizza, «avventurosamente», tra influenze Rousseauiane e digressioni di ascendenza sterniana, tra briose flânerie, meditazioni sul tempo, e pigri, quanto pericolosi, spostamenti «a cavallo» del proprio seggiolone (del quale scosta da terra, per avanzare, alternativamente le zampe a destra e a sinistra, con effetti di buffa instabilità).

Fratello del più noto Joseph, Xavier fu scrittore in definitiva episodico, ma sempre umanamente e moralmente partecipato, «pieno di grazia, delicato e commovente» (così Sainte-Beuve, nel 1839, sulla «Revue des deux mondes»). Perdigiorno indolente e svagato, intellettualmente vivace, ma pure capace di affrontare ascensioni in mongolfiera, campagne militari e poi lunghi e faticosi viaggi, Xavier sempre apparve un carattere curiosamente polarizzato. Condizione che, insieme agli aspetti contenutistici propri della sua opera, non manca di permeare e di illuminare, ancora oggi, la sua produzione, come pure ha fatto notare Carmelo Geraci (curatore dell’edizione italiana di Voyage autour de ma chambre e di Expédition nocturne autour de ma chambre, Bergamo 1999)5.

Del resto, de Maistre stesso si persuase di questa sua inclinazione caratteriale se, dopo i primi convenevoli, scrive del suo Viaggio che: «Esso farà piena luce sulla natura umana; è il prisma con cui si potrà analizzare e scomporre le facoltà dell’uomo»6 sebbene, in realtà, il prisma altro non si rivelerà essere che il dispositivo rivelatore della natura del savoiardo. E il congegno atto a far funzionare l’intera struttura del libro, che, non a caso, si dipana dal ricordo di una banale scottatura delle dita frutto di una paraprassia, di una distrazione generata da un sovrappensiero.

Atto sintomatico che presto rivela la sua origine platonica, essendo composto l’uomo «di un’anima e di una bestia […] assolutamente distinti, ma talmente compenetrati l’uno nell’altro, oppure uno sull’altro, che l’anima deve aver proprio una certa superiorità sulla bestia per essere in grado di distinguere l’uno dall’altro»7. Un’idea di bestia, dunque, forse non così sovrapponibile a quella di corpo inteso come pura vegetatività. Perché la bestia (l’altra, come la chiama, platonicamente, Xavier) rivendica una sua volontà, una sua sensibilità e un suo gusto autonomi. Ne deriva che: «La grande arte di un uomo di genio è di sapere bene educare la propria bestia a tal punto che questa possa andarsene da sola, mentre l’anima, libera da quella penosa intimità, si eleva fino al cielo»8. Oppure, quando così ben allenata, trovandosi la bestia in stato di cattività, possa ogni giorno volare a riaprire la porta di casa ritrovando i libri, i quadri, le esperienze là vissute, e raramente percorrendo una linea retta nel muoversi, a esempio, dalla tavola al letto, abbracciando il cane o parlando con il proprio maggiordomo.

Ecco, allora, che nel suo commiato, alla sua scarcerazione, Xavier potrà farsi beffe di chi pretende restituirgli la libertà, pur rammaricandosi di dover riprendere le catene della quotidianità, degli affari, della convenienza, del dovere. E tuttavia, de Maistre coglie, nel rimpianto delle sue «gioie» di prigioniero, la consolazione di una «forza segreta» che lo trascina dicendogli che ha «bisogno di aria e di cielo, e che la solitudine somiglia alla morte»9. Che è quel sentirsi «duplice» che Xavier risolverà solo molti anni dopo, tornando da una nuova spedizione intorno alla sua camera una notte lunga una guerra e un’epoca.

_______________

Note:

¹Ed. orig.: Die Fackel Im Ohr, Lebensgeschichte 1921-1931, Munchen-Wien, Carl Hanser Verlag, 1980.

²Cfr. Edmondo De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 29.

³L’articolo Nel giardino della follia, scritto a seguito di una visita presso l’allora ospedale psichiatrico femminile di Torino, fu pubblicato prima di uscire in volume, sulla «Rivista D’Italia», 15 dicembre 1899.

4Biagio Prezioso, Introduzione, in Edmondo De Amicis, Op. cit., p. 14. Il curatore sintetizza un passo tratto da E. De Amicis, Nel giardino della follia, a cura di carlo Alberto Madrignani, Pisa, ETS, 1990, pp. 66-68.

5Ed. orig.: Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre e Expédition nocturne autour de ma chambre, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1896.

6Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, traduzione, introduzione e note di Gennaro Auletta, Catania, Edizioni Paoline, 1961, p. 27.

7Ivi, p. 28.

8Ivi, p. 29.

9Ivi, pp. 133-134.

«La lupa che ci spiega la vita». Recensione a Cuore di Lupa di Pierre Jouventin

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 9 del 22 maggio 2013.

Nel 1975, in Francia, una trasmissione televisiva si schiera contro il destino degli animali negli zoo mostrando filmati che ritraggono dei lupi in gabbia. Subito si moltiplicano le proteste dei cittadini contro la segregazione di quella specie animale. Di conseguenza, nessun direttore di parco animale osa più comprarne e, paradossalmente – ma dovremmo stupircene? –, proprio le reazioni degli improvvisati paladini della libertà animale rischiano di provocare l’eutanasia dei nuovi nati in cattività (che intanto non si possono più tenere o vendere ad altri zoo).

È così che, spinto dalla moglie e non ancora vigente alcuna legge contro l’adozione in casa di animali selvatici protetti, l’etologo ed ecologo Pierre Jouventin, allora direttore del CNRS francese, fa prelevare una cucciola di lupo dallo zoo di Montpellier. A tutta prima l’esperimento pare folle. Lo stesso Pierre confesserà solo molti anni dopo, al momento di scrivere il libro: “La mia formazione in ecologia e in evoluzione animale mi aveva insegnato che non si può capire un essere fuori dal suo ambiente naturale”. Invece, la convivenza, prolungatasi cinque anni all’interno del “branco umano” dei Jouventin, non solo rivela importanti aspetti dell’etologia della lupa chiamata, non a caso, Kamala (dal nome di una delle due “bambine-lupo” ritrovate nel 1920 nei boschi di Midnapore), ma finisce per aprire una lunga e profonda riflessione dell’etologo sulle radici animali dell’uomo e sul concetto di intelligenza. Con la sorpresa di ritrovare più corta la distanza tra il Canis lupus e l’Homo sapiens sapiens.

Tuttavia, ogni storia del lupo deve sempre fare i conti prima con quella della sua domesticazione. Con importanti rettifiche di quanto credettero sia Darwin che Lorenz sulle origini del cane, dato che le sequenze del DNA hanno oggi dimostrato, contro ogni evidenza morfologica, che cani e lupi mostrino tra loro differenze solo per lo 0,2% del patrimonio genetico, tanto da far vacillare alcune certezze classificatorie. Fatto sta che molte di queste differenze si è pure a lungo presunto risultassero da una maggiore intelligenza (concetto, del resto, già difficile da spiegare, frammescolato com’è di istinto, esperienza – cioè tradizione culturale – e astrazione logica) del cane, che invece ha solo il beneficio di stabilire meglio e più in fretta, grazie alla più lunga convivenza con l’uomo, “le associazioni tra un avvenimento e il vantaggio ottenuto per arrivare più rapidamente al risultato”.

Invece, sottolinea Jouventin, è proprio oltre ogni sovrastima antropomorfica (una volta decadute certe interpretazioni religiose sull’anima, il macchinismo animale cartesiano e recuperato dalla scienza il concetto di biòs greco) che si possono cogliere sorprendenti analogie tra uomo e lupo. In realtà, quest’ultimo pare abbia “un’organizzazione sociale modulabile in funzione delle circostanze” e una forte gerarchia recentemente riscoperte dai biologi, ma che i grandi popoli cacciatori amerindi e mongoli già conoscevano. Così come Charles-Georges Leroy, “intendente di caccia del re” e collaboratore dell’Encyclopédie, il quale, già alla fine del Settecento, esaltava il ruolo dei cacciatori sui temi della comprensione dell’intelligenza e del comportamento animali, sbeffeggiando invece “l’ignoranza dei filosofi da salotto e dei naturalisti da laboratorio”. Anche perché è proprio la caccia – questa volta dei lupi – a esaltare la grande capacità di coordinazione, cooperazione e complessa comunicazione gerarchizzata in grado di mettere a disposizione del branco le conoscenze acquisite e la condivisione delle prede. Un atteggiamento, soprattutto quest’ultimo, che le grandi scimmie, cacciando poco, raramente esprimono. Salvo, come è noto, l’uomo: che, tra l’altro, anch’egli bracca la preda per lungo inseguimento attraverso lo sviluppo della corsa di fondo.

Un peccato, dunque, che oggi Jouventin, in nome di una ritrovata immagine positiva del lupo, alla fine sia disposto a rimangiarsi alcune di queste evidenze, qualora il lupo, di recente tornato più consistente in Francia, cominci a sostituire alla caccia la più facile aggressione alle greggi. Fatto sta che, nonostante i distinguo di Jouventin (che cade pure in più di qualche contraddizione nello spiegare il rapporto tra politica locale e peso socio-politico degli allevatori), poco importa ai pastori che l’aggressione alle greggi siano compiute da lupi o cani rinselvatichiti i quali, comunque considerato il danno, provocano la richiesta di un allentamento dei vincoli protezionistici al di fuori dell’autorizzazione restrittiva di cattura concessa all’ONCFS.

Dal canto suo, l’etologo plaude a quel 76% di cittadini a favore della protezione del lupo contro “il profitto”. Ma davvero vorremmo che un così delicato problema fosse gestito proprio da chi sostituisce, alla rancorosa demonizzazione del lupo, una sua acquiescente idealizzazione, magari tanto scandalizzata dagli zoo quanto ignorante della ricaduta ecologica causata dalla definitiva scomparsa delle greggi nei campi?

La masseria di Giuseppe Bufalari e la modernizzazione del Sud – Intervista a Antonio Celano di Sara Calderoni su Fuori/Asse, novembre 2016, n.18

La copertina del n. 18 di “Fuori/Asse” illustrata da Lucio Schiavon

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/115-fuoriasse-18/744-fuoriasse-18.html

“Il gattopardo oltre la storia”, incontro in occasione del 60° del Catalogo Feltrinelli (1955/2015), venerdì, 28 ottobre 2016 – La Feltrinelli Livorno

«Nulla più di un catalogo storico può rendere l’idea della luminosa fatica attorno a un’avventura editoriale che dal 1955 ha coinvolto migliaia di persone per migliaia di libri, per milioni di donne e di uomini» (dall’introduzione al Catalogo storico Feltrinelli).

In occasione del 60° del Catalogo storico Feltrinelli si è pensato di proporre una rinnovata lettura di uno dei titoli più interessanti proposti dalla casa editrice milanese, che è stato un vero e proprio caso editoriale e oggi è un classico della storia letteraria italiana: Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa.

Ne ha parlato con me, Giuseppe Lo Castro, professore di Letteratura italiana presso l’Università della Calabria – Arcavacata. Ha letto dei brani Flavia Guidi.

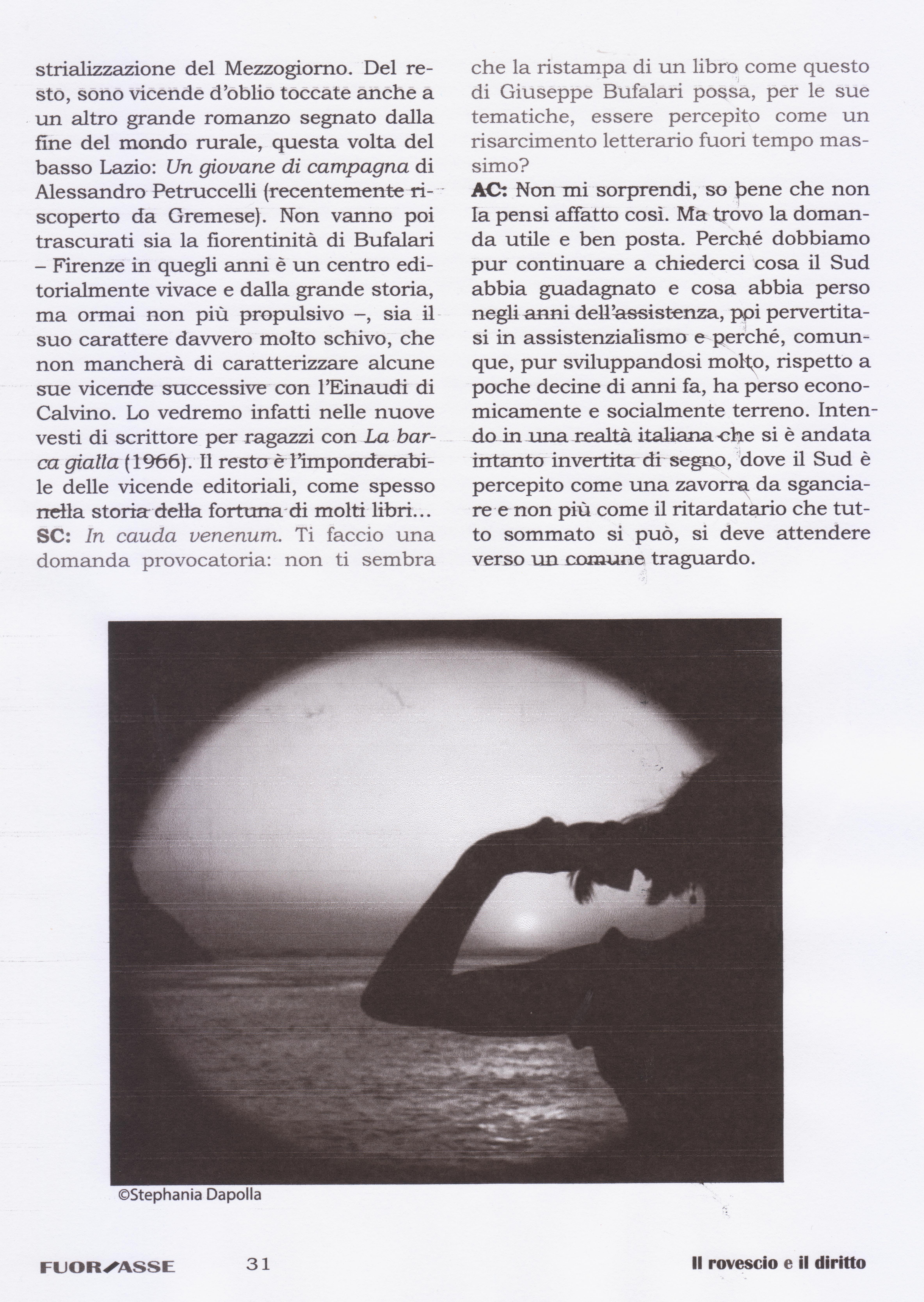

Erri De Luca:Il peso della farfalla

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 4/2013.

———————————-

Benché Erri De Luca sia nato a Napoli (nel 1950), ha dedicato molte delle sue pagine alla montagna e ai suoi ambienti. Senza trascurare la caccia. Illuminanti, ad esempio, le pagine del racconto “Una cattiva storia”, tra l’altro tratte da una raccolta dal titolo concettualmente intrigante: Il contrario di uno. Due non è − ci dice infatti lo scrittore partenopeo – una banale sommatoria aritmetica, perché “due non è il doppio ma il contrario di uno, della solitudine. Due è alleanza, il filo doppio che non è mai spezzato”. E che a maggior ragione si rinterza qualora i due protagonisti di una storia non siano necessariamente amici, bensì rivali. Proprio come accade in Il peso della farfalla.

Con poetica asciuttezza, a volte mitigata dalle “sonorità” tipiche dell’epica classica, altre volte esaltata dalla spoglia sentenziosità propria di certi passi delle Scritture, De Luca apre il sipario di questo suo racconto lungo sulle cime dominate dal camoscio. Qui regna, ancora incontrastato dopo lunghi anni, un maschio di eccezionale forza, solitario e senza regole dopo aver perduto la madre per mano dell’uomo e la sorella per l’artiglio dell’aquila. È divenuto “re in un giorno e in duello” sventrando con un colpo formidabile il maschio dominante del branco e chiunque gli si opponga.

Sulle sue tracce un uomo (il cacciatore di frodo − tra sopravvivenza e sfida all’ordine − che gli ha già portato via la madre) di storia e personalità simili, ritiratosi tra le montagne dov’era nato “dopo la gioventù passata tra i rivoluzionari, fino allo sbando… Aveva abitato malghe abbandonate, bivacchi di alpinisti. Poi qualcuno gli aveva lasciato un riparo di pietra in cima a un bosco e lui se l’era adattato addosso”. Nel vicino villaggio l’uomo è pure un mito dell’alpinismo che per certi versi ricorda, nelle sue imprese e per lo stile, certi nomi che attorno alla fine dei ’70 aprirono, anche in Italia, nuovi approcci nel “Free solo” e nuove vie di ascesa. E tuttavia l’alpinismo per l’uomo resta “una tecnica al servizio della caccia”, per giungere dove altri non possono: se per questi scalare una parete a mani nude “era un’impresa fuori esempio, per lui era un espediente per non farsi fiutare dai camosci. Nelle imprese la grandezza sta nell’avere in mente tutt’altro”. Verissimo.

I due si cercano, si rispettano, si temono, sempre nell’attesa di un finale scontro, ancora non scritto, che plachi definitivamente le inquietudini dell’animo di uno dei due. Ma nel far così, ogni anno e ogni rivale o preda, hanno aggiunto sulla vita di ognuno una farfalla bianca e leggerissima. Sentono chiaramente che la loro stagione di dominio sta per consumarsi, pur ignorando quando il posarsi delle ultime ali farà diventare insostenibile il peso delle altre intanto accumulatesi. Sanno che “in ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove. Sono una quota sperimentale che va alla deriva. Dietro di loro la traccia aperta si chiude”.

Il momento del duello arriva fulmineo. “Il re dei camosci seppe improvvisamente che quello era il giorno” dopo venti lunghi anni di regno incontrastato: “le bestie sanno il tempo in tempo, quando serve saperlo. Pensarci prima è rovina di uomini e non prepara alla prontezza”. Attacca, così, sorprendendolo, il vecchio cacciatore, per poi risparmiarlo, ormai stanco di vita, lasciandosi raggiungere dallo sparo e poi dall’inusitato estremo saluto del suo branco, che è come un miracolo davanti agli occhi del cacciatore.

“L’uomo guardava, l’arma ancora in spalla, il corpo sui gomiti. Abbassò il fucile. La bestia lo aveva risparmiato, lui no. Niente aveva capito di quel presente che era già perduto. In quel punto finì anche per lui la caccia, non avrebbe sparato ad altre bestie”. E ancora: “il presente è la sola conoscenza che serve. L’uomo non ci sa stare nel presente. Si alzò e scese lentamente alla bestia uccisa”. Ma l’epilogo, il filo che tra i due finalmente si recide, non può stare qui. Toccherà a una farfalla bianca (il bianco che è il colore della morte e, in qualche modo, del rinnovamento) chiudere, mentre l’uomo scende a valle con la preda sulle spalle.

La donna che intanto, dopo aver fatto breccia nella sua ruvida resistenza (ormai meno forte a causa degli anni), attende il vecchio al riparo in quota per scrivere la sua storia, resta ad aspettarlo.

Il peso della farfalla è un mirabile racconto in cui l’uomo e la bestia ballano ancora insieme la vita, le regole, il rispetto per l’ambiente e la natura interiore di ogni essere. Diremmo quasi, con le regole, la rettitudine e l’integrità di un Eden perduto e ritrovato dopo aver errato (nella sua doppia accezione). Un creato dove i conti si pagano laddove si è preso; dove sguardo, parola e gesto ancora restano in misurato equilibrio. Un mondo che è necessariamente come deve essere, fatto come certe Scritture ebraiche o cristiane − si diceva. In cui credere. Perché un altro, infine, non ci trascini via, ancora una volta, con la forza del suo mondano, cinico, ateismo.

Serena Maffìa, “L’uomo cavallo” (dalla raccolta Metamorfosi)

Poesia dell’uomo cavallo

I.

Fui figlio dell’ocra

bagliore potente

gesto su pietra

eco impazzita

Fui buio stupore

fervida corsa

tremore imprendibile

che innerva la terra

Fui ritmo del ferro

forgiato nell’ira del braccio

metallo incudine

martello sudore

Fui brace e scintilla

falena di mantice

colui che procede nel vento.

Fui lancia infallibile

carro di sangue

tempesta incessante

mosche tafàni alata locusta

Fui Saushshatar l’urrita

l’uomo ippomorfo

e il Dio

Washshukkani la grande capitale

tra i monti di Zagros

e a Sud del Van

prima del crollo

II.

Consideravo allora stelle

sparpagliate come dadi

consideravo oroscopi

interrogavo eclissi di sole

cifre oscure di morte.

Sciamane malvagie

ruminavano erbe e bestemmia.

Pure, ricordo le sere dissolte

la liquida luna nell’Eufrate

l’acqua che scorre appena nei guadi

il soffio di froge

che spazza i grani del tempo.

Donna, allora ero un vento

che osava raggiungerti

fecondarti in un sogno

come spore di pioppo.

Italo Calvino e Baccinin nei gerbidi

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 7 (2206)/2013.

——————————————

La raccolta di racconti “Ultimo viene il corvo” fu data alle stampe da Italo Calvino, per i tipi dell’Einaudi, nell’agosto del 1949. Raccoglieva trenta racconti brevi, diversi già apparsi su quotidiani e periodici, scritti tra l’estate del ’45 e la primavera del ’49. Di questi trenta racconti, alcuni furono ricollocati in successive raccolte, altri scartati e sostituiti con scritti posteriori. Dal ’76 in poi, infine, si tornò all’esatta riproduzione della prima raccolta, ché tutti i racconti furono in ogni caso ritenuti validi per la ricostruzione di un clima e di un’epoca. È infatti la stagione migliore del neorealismo, quella più immediata, espressiva. Come scriverà lo stesso Calvino, in un quadro condiviso che era stata l’esperienza collettiva e devastante di una guerra: “si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva avuto storie drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca”. Di qui pure il recupero positivo del parlato, delle espressioni dialettali, di una certa “mimica dei personaggi”. Ma che in Calvino hanno già qualcosa di nuovo, una scrittura urgente, senza compiacimenti eppure ironica, favolistica, quasi l’autore avesse già ben chiari quegli elementi stilistici di leggerezza, rapidità ed esattezza che sono il lascito più tangibile della sua successiva produzione.

Ingredienti che è possibile trovare anche nei racconti rusticali dedicati a episodi di caccia: basti pensare al capolavoro che ancora oggi dà il titolo alla raccolta, ad esempio, oppure all’ironica favola “Il bosco degli animali”. Brani che pongono, però, questioni morali per cui la perizia nello sparo o nel raggiungimento del bersaglio mai si slegano dall’episodio resistenziale ai tedeschi.

Racconto, invece, pienamente ispirato a un episodio venatorio è un altro piccolo capolavoro: “Uomo nei gerbidi”. Albeggia, dalla costa si scorgono le coste della Corsica, segno che il tempo sarà buono. Due cacciatori, padre e figlio, si inerpicano alle spalle del paese. Come in altre storie di Calvino, si intuisce tra i due una difficoltà di relazione. Tuttavia il padre presto lascia il ragazzo a un incrocio tra sentieri, dice: “Io andrò all’altro passo. Quando arrivo fischio e tu slegherai il cane. Tieni aperti gli occhi che è un momento a passare la lepre”.

Intanto, mano a mano il sole si alza, prendono forza i colori, il paesaggio si fa riconoscibile, si scorge “la nera nuvolaglia degli uliveti” e un bosco spelacchiato e bruciato. Tutto è come quando gli occhi si riaprono alla luce: lame di foschia sul mare impediscono di cogliere pienamente l’orizzonte, mentre la città, di sotto, emerge dalle ombre. Il luogo, Colla Bella, finalmente si mostra per quello che è, una terra scabra, di erbe dure, di rade piante stentate.

In cima a questi gerbidi c’è la casa di “Baccinin il beato”, un contadino anch’egli con la passione per la lepre: un uomo “magro che per vederlo bisognava si mettesse di profilo”. Non è un caso, dunque, che, in un numero dell’”Unità” del ’47, il racconto prendesse in un primo momento il titolo di “La casa di Baccinin”. C’è sempre, in Calvino, una stretta rispondenza tra l’uomo e il paesaggio che abita. E come lo stesso scrittore aveva già fatto notare, il contadino ligure è solitario, scontroso, proprietario e schiavo di fasce di terreno strappate alla costa. In perenne lotta con tutti, dal governo alle erbacce, persino con se stesso, questo lavoratore, aggiunge Andrea Dini, resta però ammalato di terra, ossessionato dalla “roba” tanto quanto un contadino del Sud.

Baccinin vede il giovane, scende da lui, gli chiede se la guerra è finita, anche se è finita da un pezzo. Ma forse ha timore delle sue personali o di quelle che pensa verranno. Baccinin rimastica continuamente le parole, le ripete; pone domande retoriche di cui sa già la risposta, che è “Scarogna, scarogna”: i carciofi non hanno preso, le fave son seccate, come cacciatore è uno “schiappino”, manca sempre la lepre e, quando la prende, la cagna scappa. Anche sua figlia Costanzina è “selvatica come una capra” e ha la faccia, la bocca e gli occhi a oliva. È immersa nella vita dei campi ma, come il ragazzo, è diversa dal padre: la notte, quando spariscono le luci della città, ha paura, ricorda ancora le bombe. La città l’affascina, l’altra sorella se ne è già andata.

Pendolando tra la casa e la posta, Baccinin finisce per frapporsi tra il giovane cacciatore e il cane che torna dietro la lepre. Staziona, chiacchierando, all’incrocio, come inconsapevole di ogni gioco di squadra, incapace di partecipare, di collaborare, di uscire dalla sua condizione ostinatamente isolata. E così la lepre balza via. Spunta il padre sacramentando dietro al cane. Chiede se qualcuno l’ha vista, ma Costanzina è già su, alla casa, e Baccinin non s’è accorto di nulla. Il giovane, che non ha chiesto al “beato” neppure di scansarsi, tace. Il gruppo si disperde, ognuno distante e silenzioso.

Storia di Momo, che fece le stelle

La fiaba che ho scritto per i bimbi della prima elementare dell’Istituto «L’Immacolata» di Livorno è stata illustrata da Federica Casapieri e letta, venerdì 27 maggio 2016, da Luciana Liliucci. Carmen Giardino ci ha aiutato a mostrare ai piccoli i pannelli con i disegni a graffito su cartoncino nero.

———————————————-

“Crack!… Toc!… Bang!… Dleng! Sguish! Pluff!… Bong!”…

Nella città lontana lontana di Pecenera, proprio ai confini dell’antica contea di Nerofumo, si ascoltano sempre strani rumori…

Direte: – “Ma come sono operosi gli abitanti di questa città, sempre a lavorare, martellare, piallare, impastare, tagliare!…”.

E invece no!

Allora penserete: – “Ma come sono fastidiosi questi abitanti di Pecenera sempre a batter casse, grancasse e casseruole, dar fiato a trombe e tromboni, far squillare campanelli e pure vecchie sveglie…”.

E invece no!

E poi, insomma, poi insomma un po’ vi arrabbierete: – “Ma che traffico in questa città piena di gente indaffarata per non si sa che cosa: auto che passano, camion che trasportano, motorini che sfrecciano!…”.

E invece? Invece no…

E allora – uffa! – cosa direte, bambini? Cosa direte, eh? eh? Boh!… che mal di testa!

Ohi ohi! Ricominciamo da capo, allora. Per bene.

C’era una volta, ai confini dell’antica contea di Nerofumo, la città lontana lontana di Pecenera. Ma c’era? Sì che c’era! Ma, chissà perché, nessuno l’aveva mai vista. E il colmo è che nemmeno chi ci abitava l’aveva mai vista. Era brutta? No!… cioè sì… Era bella? Sì!… cioè no… Vattelappesca!… Com’era, come non era, in quella contea la luce non esisteva: e non dico solo quella di lampade e lumini, che ci aiutano a fare i compiti d’inverno o a prender sonno, se abbiamo strizza la notte. A Pecenera non c’era nemmeno il giorno né la Luna quando, certe volte, sorge grande grande con il suo faccione e pare voglia gareggiare con la luce tiepida del Sole. E se qualcuno avesse chiesto a un abitante cosa fosse, ad esempio, la luce dolce di un tramonto sul mare con le sue ombre lunghe lunghe, quello sarebbe cascato dalle nuvole, semmai avesse potuto scorgerle viaggiare nel vento. Insomma, bambini, il buio era così buio e il pesto così pesto che nessuno aveva mai visto qualcuno e gli abitanti si riconoscevano tra loro solo dalla voce, se si incontravano… no, anzi, se si scontravano!

“Tronck!”

– Ahiiii, ma che craniata!

– Eh, mi scusi!

– Ma che scusi e scusi, stia più attenta!

– Sì, lo so, ha ragione, ma è che non l’avevo vista!

– Se è per questo, nemmeno io…

– Ma lei… mi faccia pensare… Lei non è il ragionier Francesco Ernesto Panfilo Nontivedo de Nigris? Eehh, ho un buon orecchio io, sa? L’ho riconosciuta dalla voce!

– E lei, scommetto, è la signora Pieranna Maria Giovancorvina Lanotte! A-ha! Ora che le tasto il naso pieno delle sue inconfondibili verruche pelose, la riconosco anch’io! Sa, le offrirei volentieri un caffè… se solo vedessi dov’è un bar!

– Non si incomodi, ragioniere. Ci penso io a offrirgliene uno fatto con la macchinetta di casa, di quelli buoni buoni. Ovviamente, appena casa l’avrò ritrovata. Sa, son tre giorni che giro, ma appena infilo il portone giusto – ci conti! – le telefono…

E così s’andava avanti tutto il tempo: testate, sportellate, gomitate, pentole cadute, bicchieri rotti e inciampi di tutti i tipi. Insomma, una gran confusione di rumori e di fracassi: “Crack! Toc! Bang! Dleng! Sguish! Pluff! Bong!”. Tutto il santo giorno, giorno che poi non c’era, perché, si sa, era buio di continuo e la gente dormiva sempre o era sempre sveglia, e ognuna alla sua ora. Non c’è dubbio, era proprio un bel problema: nessun gallo dava il suo chicchirichì all’alba, non c’era lo zirlo dei merli al mattino né le cicale frinivano a mezzogiorno, se era caldo. Persino i passeri e i pettirossi se ne stavano muti e straniti sugli alberi, tra foglie e rami che nessuno vedeva. Che tristezza! Anche i bambini non giocavano mai a “palla avvelenata” e a “un-due-tre stella!”, vi pare giusto?

In quella città, viveva un bimbo che tutti chiamavano Momo. Nessuno lo aveva mai visto, ma se vi fosse stata luce, avrebbe visto i suoi capelli un po’ ribelli e due occhi grandi grandi, a volte birichini e curiosi, a volte dolci e assorti. Fin da quando era nato, Momo, ben protetto dal tepore delle braccia della mamma, ascoltava volentieri le favole che il babbo gli inventava, considerato che i libri, là, in tutto quel buio pesto non era possibile scriverli, figuriamoci leggerli! Che fantasia aveva quel papà, che avventure meravigliose gli raccontava! Tanto che a Momo pareva di vederli quei pirati e quelle navi, gli arrembaggi, i duelli. Riusciva persino ad ascoltare i mari in tempesta, la carezza del vento sulla pelle e, sulla testa, il chiarore inviato dalle stelle…

Le stelle?

– “Babbo babbo, hai detto stelle! Cosa sono le stelle?” – chiedeva Momo, sempre con maggior curiosità.

– “Eehh!” – sospirava il suo papà, cercando le parole – “Cosa sono? Sono… buchi, buchi nella volta di tutto questo buio, lassù in alto, quando alzi il viso, anche se ora non vedi niente…”.

– “Che bello, babbo!” – esclamava Momo, al colmo dell’emozione – “E a che servirebbero tutti quei buchi?”.

– “Ma a far uscir fuori la luce delle stelle, piccolo mio…” – sorrideva sotto i baffi il papà di Momo.

– “La luce? E cos’è la luce delle stelle?”.

– “E chi lo sa, mio piccolo Momo, ma io quella luce la immagino come mille e mille perle brillanti cucite lassù, fatte per illuminare almeno un po’ le cose che ci stanno qui attorno e riconoscerle, per farci ritrovare se ci allontaniamo, per farci orientare se perdiamo il sentiero…”.

Era proprio buffo il babbo di Momo. Che storia bizzarra! Ma era tanto l’amore di quel piccolo per il suo babbo, che Momo finì per convincersi che quella cosa, la luce, da qualche parte doveva pur esserci! Tanto che il bimbo ne parlò entusiasta a scuola, agli amici, e tutti gli altri piccoli presero a canzonarlo.

Figuriamoci: – “Momo s’inventa le cosee!” gli cantilenavano dietro. Oppure: “Momo è mattoo!”. O ancora, peggio: “Momo è bugiardoo!”. Ma Momo, in cuor suo, custodiva con fede quella parola di speranza che il babbo gli aveva regalato. Vedere grazie alla luce. Da qualche parte doveva pur esserci. O poteva essere inventata? E lui, al momento giusto, avrebbe saputo riconoscerla? Chissà…

Ma come sempre accade in tutte le storie belle e in tutte quelle brutte, avvenne che il babbo, per il suo lavoro, dovette partire di nuovo:

– “Babbo, questa volta dove andrai?”.

– “Molto lontano, figliolo, ma mamma resterà con te”.

– “Tornerai presto?”

– “Questa volta non lo so, Momo mio, ma non così presto, avrò molto da fare…”.

Per Momo furono momenti molto tristi. Il tempo passava e passava e la nostalgia del babbo si faceva sempre più forte. Che voglia di rivederlo, di riabbracciarlo, di sentirlo di nuovo raccontare di pirati, di mare e di quelle strane stelle!

Come fu e come non fu, a un certo punto, il bimbo riempì il tascapane col cibo in dispensa, baciò la mamma che dormiva, accostò l’uscio e si mise in cammino nel buio. Uscì dalla città, seguì meglio che poté la via e, una volta percorso tutto il sentiero, entrò nel bosco che gli stava di fronte. Momo cercava di scacciare la paura e, quando il sonno lo vinceva, si rifugiava sempre sulla cima di un albero, perché gli animali della foresta – che non ci vedevano, ma avevano un olfatto finissimo – non potessero sorprenderlo sul più bello del sonno. Il bosco, però, sembrava non aver fine, Momo faticava per non perdere la direzione. Cammina cammina, il bimbo, che chissà da quanto tempo andava avanti, in pensiero anche per la mamma che sicuramente l’aspettava, s’accorse che il suo tascapane era ormai vuoto. Disperato e stanco, Momo si lasciò cadere su un grosso masso.

S’era appena seduto che improvvisamente sentì: – “Tock!”… “Tock!” – e poi: “Tock ! Tock! Tock!”.

– “Chi è là?” – Urlò Momo, tutto impaurito. Il rumore si arrestò all’improvviso e tutt’attorno si fece un gran silenzio.

– “Chi sei tu, invece!” – rispose una voce che pareva venire dalla pietra sulla quale s’era messo – “Sai, è un’eternità che vivo qui e mai nessuno si era spinto fino al margine del bosco!”.

– “Sono Momo”– disse allora il bimbo rivolgendosi alla pietra – “E tu? Sei un masso parlante? Non ne ho mai visto uno e scusa, ma mi hai fatto un po’ paura…” – aggiunse timido timido.

– “Ah ah ah ah!” – si sentì ridere come in una caverna – “Una pietra parlante! Ah ah ah! Questa è bella!”. Poi, la voce continuò: – “Allora Momo, cosa sei venuto a fare fin qui?”.

– “Signor Masso, sono venuto a cercare la luce delle stelle!” – disse il bimbo tutto fiero di sé.

– “La luce? Le stelle? Mai viste, caro mio, almeno qui. Sei sicuro di aver fatto la strada giusta? In tutto questo buio impenetrabile è facile perdere la strada e tu, dalla voce, mi sembri proprio un bambino…”.

– “Non lo so” – rispose allora Momo – “ma le cerco perché so che il mio babbo quando le vedrà, tornerà presto a casa”.

– “Sei sicuro?” – domandò la voce.

– “Certo che sì, nessuno mi crede, solo il mio babbo saprà per certo le ho trovate io!”.

– “Se le cose stanno così…”. Momo si sentì afferrare sotto le braccia da una forza incredibile.

– “Stupida pietra, lasciami!” – Urlò il bambino scalciando. Ma quelle braccia possenti lo misero a sedere.

– “Non sono una pietra…” – disse allora la voce – “Mi chiamo Johannes e sono un boscaiolo: tanto tempo fa venni fin qui per starmene solo, lontano da tutti, perché non avevo figli. Ora sono vecchio, però ho sempre saputo che se avessi avuto un bimbo forte e coraggioso come te, prima o poi sarebbe venuto a cercarmi”. E le ruvide mani dell’uomo si posarono con speranza sulla piccola testa di Momo.

Il vecchio boscaiolo diede al bimbo tutto quello che aveva da mangiare, benché fosse povero e, prima di lasciarlo andare, diede al bambino un dono: – “Questo aculeo l’ho tolto una volta a un grosso istrice che veniva da lassù, dalle montagne che ora vuoi salire, ed è stato sempre il mio portafortuna: ora è tuo, vedrai che al momento giusto ti servirà!”. Così detto, alla fine, i due si abbracciarono e si salutarono.

Ripreso il cammino, Momo prese a salire il fianco di un’alta collina e la marcia si fece più faticosa. Era forte, ma anche quei monti sembravano infiniti. Verso la cima, ormai sotto la volta del cielo, Momo si guardò intorno: tutto era notte, come sempre, una notte eterna e infinita. Fu allora che Momo sorrise, come avrebbe sorriso il papà, ed ebbe un’idea! Subito stese le mani davanti a sé: pensò al buio, che lassù era spesso come una parete, ma soffice, e immaginò. Immaginò a suo modo come potevano essere le stelle.

“Che scemo! Perché non ci avevo mai pensato prima?” – esclamò il bimbo tra sé e sé! – “Il buio sono solo le cose che si nascondono nella nostra testa per non farsi vedere!”. Così, giunto sulla cima dei monti, Momo afferrò l’aculeo d’istrice che il boscaiolo gli aveva regalato e lo piantò con tutta la forza che aveva nel muro notturno del buio… fu allora che – man mano che il bimbo andava allargando quei fori – da dietro cominciò a filtrare qualcosa che non s’era mai vista, leggera e dorata; una lama che, pizzicando un po’ gli occhi, si mise a carezzare i rami e a colorare un poco le foglie.

Molto più da lontano, dalla città di Pecenera, gli abitanti videro con loro grande stupore accendersi uno, due, cento, mille minuscoli puntini dorati e tremolanti. E rapiti ormai dal profilo visibile dei monti, i bimbi – d’un tratto ricordando pentiti il loro amico – esclamarono in coro: “Ma allora è vero! Momo sta facendo le stelle!…”. Fu così che, alla luce che andava schiarendo la notte, il babbo tornò e avvenne che i grilli, anche loro sorpresi da tanta bellezza nel cielo, per la prima volta si misero a cantare dolcemente insieme.

Illustrazione di Federica Casapieri

Piuma di fagiano: un racconto di Enzo Siciliano

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 15-16 del 31 agosto 2012.

——————————————

Scritto e pubblicato dieci anni prima che il grande Enzo Siciliano morisse, Piuma di fagiano – la storia del contadino Santino che non sa smettere la sua passione per la caccia – è senza dubbio uno dei più bei racconti venatori del secondo Novecento, dalla curiosa genesi editoriale e letteraria.

Pensato appositamente per il volume numero 42 della collana “Racconti brevi”, Piuma di fagiano è stampato, nel settembre del 1996, dalla fiorentina Pananti in soli 300 esemplari fuori commercio arricchiti, sull’antiporta, dal particolare di un disegno di Venturino Venturi. Esaurita la raffinata plaquette, l’esperimento è ripreso nel 2002 con un’edizione commerciale tirata in 50 (+ XV) copie dall’editore Motta di San Marco in Lamis e giustapposta, per la bisogna, a un’acquaforte acquatinta di Piero Guccione (“La maschera e l’ibisco”). Per la lettura da parte di un pubblico più vasto si deve attendere, invece, che l’anconetana Italic rimpolpi con nuovi racconti, nel 2009, Cuore e Fantasmi, una raccolta di Siciliano già pubblicata da Mondadori nel 1990.

Le radici letterarie e umane della genesi di Piuma di fagiano vanno ricercate, tuttavia, anni prima, quando Enzo Siciliano decide, nel 1971, (anticipando future tendenze in anni di caotici inurbamenti e scandalizzando Moravia) di acquistare un casale nei pressi del Vertano, tra Terni e Perugia: landa già nota per essere prediletta più dai cinghiali che dall’umano genere.

Qui – come ebbe a raccontare Paolo Conti, tra intervista e ricostruzione, su una pagina del “Corsera” guarda caso del ’96 – la famiglia Siciliano fa l’incontro con Santino, nel ’71 neanche sessantenne: contadino “dalla fantasia lieve”, il cui intercalare affascina Siciliano tanto da aiutarlo a meglio comprendere Jacopone da Todi durante un lavoro sul grande poeta medievale. Ammalato di caccia (cinghiali, lepri, quaglie, fagiani) Santino, da buon contadino, sa far quadrare queste avventure con la pratica “quotidianità del pollaio” e della difesa degli orti in una lotta con volpi, faine e donnole senza esclusione di colpi (anche bricconi); fino a essere “capace di rimanersene acquattato una notte intera su un albero per spiare l’arrivo di un cinghiale pronto a divorargli un filare di granturco o a sterrargli le patate ancora verdi”.