Archive for the ‘PUBBLICATO su’ Category

Come un’onda che si tuffa sullo scoglio: la storia vera di Roberto Tancredi, portiere della Juventus

L’amore bianco di Francesca Piovesan. Parlando di A pelle scoperta, di Francesca Piovesan

Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 21 dicembre 2019.

_________________________________________________________________________________________

Benché Francesca Piovesan sia veneta, c’è qualcosa di eracliteo nella sua raccolta di racconti A pelle scoperta (Arkadia, collana Sidekar, 2019, 128 pp.), qualcosa in continua trasmutazione: che è quello, ma che è anche non quello; un dinamismo della realtà che è stallo.

Un romanzo psicologico (e perché leggerlo). Parlando di A Bordeaux c’è una grande piazza aperta di Hanne Ørstavik

Questa recensione è stata pubblicata su «Letteratitudinenews» il 3 dicembre 2018.

Perché parlare di Hanne Ørstavik e del suo romanzo psicologico A Bordeaux c’è una grande piazza aperta (Ponte alle Grazie, 2018, 228 pp.)? In fondo – pur conosciutissima all’estero, tanto da esser stata tradotta in ventisei lingue e aver recentemente partecipato alla finale dei National Book Awards nella Shortlist della sezione «Translated Literature» – è una scrittrice norvegese tradotta per la prima volta in Italia, per giunta senza nemmeno essere una giallista.

Perché, allora?

Breve topologia letteraria della follia

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 22 di aprile di «FuoriAsse – Officina della Cultura»

________________________________________________________________________

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/119-fuoriasse-n-22/935-fuoriasse-22.html

C’è una tela di Goya, esposta alla Real Academia de San Fernando, a Madrid, intitolata la Casa de Locos. Finita nel 1812 dopo alcuni anni di saltuario lavoro, evoca un luogo – manicomiale – dove si aggirano, sotto le volte di uno spoglio stanzone, grottesche figure di alienati seminudi appena rischiarati da una luce opaca e stagnante. Sulla parte sinistra dell’opera, proprio dove nella penombra si ammassano più numerosi i segregati, campeggia un uomo dai mustacchi lunghi e neri, dallo sguardo esaltato e sostenuto, con uno strano copricapo munito di penne. Al suo fianco, come si potrebbe omaggiare un capo o una personalità di spicco, una donna, china, bacia devotamente la sua mano destra.

La suggestione (e, come ogni suggestione, potenzialmente fuorviante) esercitata dalla visione del pittore aragonese, se serve bene a sollevare i temi di cui argomenteremo – il viaggio nella ferita della mente umana e nei luoghi della contenzione manicomiale – serve pure, attraverso un semplice scarto analogico, a sorprenderci già nel vivo di quel racconto/reportage che De Amicis pubblicò (siamo già all’altro capo del Secolo XIX) prima sulle pagine della «Rivista d’Italia» del dicembre 1899[1], poi per i tipi del livornese Belforte e, in seguito, dei Fratelli Treves[2].

Nel giardino della follia (questo il suo titolo) coglie, infatti, lo scrittore alle prese con una cleptomane, gioviale donna di mezz’età, «vestita con garbo» e «con tre penne di cappone piantate nel nodo dei capelli, in forma di raggiera»[3] la quale, più avanti, spiritosamente paragona De Amicis a Pallavicini di Priola, generale vittorioso sui drappelli garibaldini in Aspromonte e, in seguito, comandante impegnato nella repressione del brigantaggio meridionale. I due, in effetti, si somigliano, anche accomunati da due folti baffi neri, ma come il risvolto negativo – biografico, politico e morale – dell’altro. Non a caso la donna «da quel momento, come se si fosse fatta nella sua mente una sostituzione di persona, non mi chiamò più che “generale”»[4].

E così già il titolo stesso dato alla pagina giornalistica, Nel giardino della follia, altro non è che stridente ossimoro, Eden e Limbo dove si trascinano le non battezzate dalla ragione, e dove si rifugiano le inquietudini suscitate dai ricordi del figlio Furio, da poco suicidatosi con un colpo di rivoltella a Torino, al Valentino (un parco!); e le apprensioni per la tenuta mentale della moglie, che si aggraverà più avanti.

Inizia, in questo modo, per lo scrittore una sorta di strano viaggio, di girovagare a più dimensioni: lungo i sentieri del giardino, intersecati da sensi di pena e corrispondenti volontà di fuga; e tuttavia anche della singolare sensazione di essere, oltre che tra le mura del giardino, anche tra quelle della mente delle alienate: «Ebbi un senso di pena, non mai provato, e che non saprei bene esprimere. Ero dunque vissuto un tempo in quell’anima: v’ero vissuto e v’ero morto; il mio nome non era più nella sua mente che un suono, come la mia persona un’ombra al suo sguardo. E continuando a passarsi la mano sulla fronte, pareva che mi volesse dire: – Vedi, questa è una tomba, e anche tu ci sei sepolto»[5].

Ma restano lampi, come, del resto, l’apparizione della giovane inginocchiata e assorta in giochi regrediti di bambina, fasciata in un busto che sembra allo scrittore, in un primo momento, un curioso «abito da ginnastica», ma che si rivela essere, con un brivido, una camicia di forza «in riposo, per adesso»[6]. Le pagine di De Amicis, come nel suo stile, non avevano e non avrebbero potuto avere alcunché di calcato, di espressionistico o di visionario. Come ha ben scritto Carlo Alberto Madrignani, Nel giardino della follia manca «di vistosi elementi coercitivi» e anche questa pagina «vuol, forse, suggerire una latente dimensione di violenza, che tuttavia l’autore evita di enfatizzare»[7]. C’è poco di naturalistico, di fotografico o, all’opposto, di carduccianamente oratorio nello stile di De Amicis; semmai il tentativo, con i suoi pregi e i suoi rischi sentimentalistici, «di offrire al lettore una riproduzione letteraria che lo induca a trovare uno status emozionale specifico»[8]. E tuttavia, nelle pagine del Giardino c’è pure un controllo della pagina che non può che ritrovare le sue ragioni nelle recenti tragedie familiari, tra l’altro sottolineate dalla presenza, nel prosieguo del racconto, del secondogenito dello scrittore, Ugo. Ma se è pur vero che lo sguardo di De Amicis resta «preideologico», resta, cioè, una «forma dello sguardo capace di cogliere le movenze emotive e i bisogni affettivi intesi come esigenze materiali altrettanto urgenti di altre (fame, sesso, denaro) esaltate dalla coeva antropologia positivistica»[9], è anche vero (come pure in Cinematografo cerebrale[10]) che, in più punti, la prosa deamicisiana finisce per incagliarsi e sfumare la sua forza tra la resa colloquiale e l’esigenza del distacco, tra il tentativo di confrontarsi attrezzato di uno stile letterario formalmente composto e una materia, la follia, che continuamente gli si oppone nei fatti.

E se ciò non impedisce allo scrittore di intuire – a proposito dell’improvvisa apparizione della donna agitata «da impeti furiosi di baccante»[11] – quanto limitata possa essere l’analisi positivistica e bonaria del dottore che lo accompagna e, cioè, che la sopravvenuta pazzia non porti con sé, se non in casi rarissimi, una trasformazione radicale dell’indole, allo stesso modo non impedirà a De Amicis di sentirsi superiore nel suo dolore di “uomo pienamente cosciente” rispetto a quello possibile delle sofferenti rinchiuse in manicomio. La qual circostanza rivela, in altre parole, come la frenologia e la prima psichiatria non andassero troppo per il sottile nella distinzione dei casi patologici inserendo, in poche larghe categorie, il disadatto sociale, l’emarginato, il disturbato e il delirante. Di lì a poco, infatti, l’esigenza di giungere a una regolamentazione degli istituti psichiatrici unica per tutto il territorio nazionale portò ad approvare la proposta Giolitti del 1902 nella Legge 36/1904 che avrebbe ispessito le mura di quel giardino fino ad allontanarle definitivamente in un luogo altro, separato e lontano anche se ancora dentro il corpo della città. Se dunque è vero, come scrive Madrignani, che la pazzia per De Amicis è la pericolosa constatazione di «una parzialità, non un segno organico che separa totalmente i malati dai sani»[12], pare anche chiara la contraddizione (che lascia qualche non fugato sospetto di apotropaicità) di mantenere, da parte sua, ogni compostezza formale nella descrizione propostane e ogni distacco dalla sua patente irrazionalità.

I folli sono come sonnambuli, spiega allo scrittore il dottore: soffrono poco perché la loro coscienza è anestetizzata dal male che rende rapsodico il loro dolore. In tal modo anche il savio può, in alcuni casi, soffrire di periodica follia. Il dubbio si insinua così tra le maglie delle solite sicurezze e apre le porte all’introspezione. Avviene quando irrompe sulla scena la giovane bionda cantante sull’aria (guarda caso) della belliniana Sonnambula: è qui, con questo richiamo all’Opera e all’Arte o a un effetto di specchio, che la riflessione sulla fragilità mentale più colpisce i pensieri di De Amicis. Ma anche qui l’episodio non resta che un momento, un lampo, incapace di dare ulteriore sangue allo stile certo caldo, ma mai definitivamente coinvolto dello scrittore.

Del resto, a che pro insistere in un dialogo se adoperare coi pazzi lo strumento della ragione sarebbe – sono ancora le parole del dottore – «come suonare il violino a un sordo o scrivere la lettera a un cieco»[13]?

Cosa, a Torino, sarebbe diventata questa apparente resa della razionalità rispetto alla mente ferita dei ricoverati ce la racconterà, poi, il Novecento, con l’aggiunta del peso di due guerre devastanti, della scoperta dell’universo concentrazionario, del controllo politico del privato dei totalitarismi e dell’abdicazione a ogni verifica democratica dei poteri da parte della nuova società affluente e del “benessere”. Da questo pozzo fondo, verrà tirato su un Leviatano o, che è lo stesso, le parole agghiaccianti di un ormai quasi del tutto dimenticato Giorgio Coda: «Portami su quello che canta!». È lo scandalo che Alberto Papuzzi, con l’ausilio di Piera Piatti, riportano a galla nell’omonimo libro pubblicato da Einaudi[14] con un linguaggio ormai scarno, giornalisticamente maturo eppure coinvolto, partecipato. Non si tratta più, infatti, di parlare ai sordi, come nelle parole del dottore del giardino di De Amicis, ma di riconoscere l’identità dei reclusi di Collegno, di riconoscerne i diritti a un trattamento pienamente umano. Sono gli anni dell’antipsichiatria che porteranno di lì a poco alla frettolosa approvazione antireferendaria della “Basaglia” (180/13 maggio 1978). Anni che avrebbero chiuso definitivamente la pagina pure coraggiosamente aperta da De Amicis con la condanna a cinque anni di reclusione e e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici di Giorgio Coda per maltrattamenti e applicazione indiscriminata e punitiva del mezzo più noto come elettroshock.

______________________

Note:

[1] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, «Rivista d’Italia», a. II, vol. III, dicembre 1899, pp. 581-600.

[2] Edmondo De Amicis, Nel giardino della follia, con disegni di G. G. Bruno, Livorno, S. Belforte e C. Editori, 1902; con qualche variante in più rispetto alle precedenti l’edizione milanese dei F.lli Treves del 1904 alle pp. 147-176 della raccolta Nel regno del Cervino. Nuovi bozzetti e racconti.

[3] Tutte le citazioni del racconto deamicisiano saranno qui riprese dall’omonima edizione, a cura di Roberto Fedi, Firenze, Le Càriti Editore, 2002. Cfr. pp. 33-36.

[4] Ivi, p. 36. La donna, così come la figura del dottore che accompagna De Amicis, non è, in realtà, che la figura di uno psicopompo dantesco: l’ambasciatrice della follia nel mondo dei sani, così come il dottore (e lo stesso scrittore), è il mediatore con il mondo dei matti. Tuttavia, vedremo che, nonostante le reciproche fascinazioni, i mondi resteranno sempre ben distinti e separati.

[5] Edmondo De Amicis, Op. Cit., p. 34.

[6] Edmondo De Amicis, Op. Cit., pp. 57-58.

[7] Carlo Alberto Madrignani, Verità e narrazioni. Per una storia materiale del romanzo in Italia, a cura di Alessio Giannanti, Giuseppe Lo Catro e Antonio Resta, p. 261. Il titolo è di prossima uscita per i tipi di ETS, Pisa. Il testo raccoglie, tra l’altro, quanto prodotto da Madrignani nella curatela del libro di De Amicis, Il giardino della follia, Pisa, ETS, 1990. Ringrazio il professor Giuseppe Lo Castro per avermi dato la possibilità di consultare il libro in anteprima.

[8] Madrignani, Op. cit., p. 258.

[9] Madrignani, Op. cit., p. 260.

[10] De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995.

[11] De Amicis, Nel giardino della follia, cit., pp. 40-41.

[12] Carlo Alberto Madrignani P. 263.

[13] Edmondo De Amicis, Il giardino della follia, cit., p. 45.

[14] Alberto Papuzzi, Portami su quello che canta. Processo a uno psichiatra (scritto con la collaborazione di Piera Piatti), Torino, Einaudi, 1977.

Prigioni, camere, cinematografi e altri strani viaggi da fermo

Questo articolo è stato pubblicato sul n. 21 di dicembre di «FuoriAsse – Officina della Cultura»

________________________________________________________________________________________

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/cooplett-news/118-fuoriasse-21/832-fuoriasse-21.html

In un passo dell’autobiografico Il frutto del fuoco (Adelphi, 1982)¹, Elias Canetti racconta del suo casuale incontro, in un caffè del quartiere viennese di Hacking, con un gruppo di gente di malaffare, dal linguaggio rozzo e violento. Tra questi, spicca un certo Poldi, alto e minaccioso, che una sera lo segue, col malcelato tentativo di estorcergli informazioni sulle ville della strada che Elias frequenta. Per distoglierlo, Canetti gli indica, invece, la casa dove abita un paralitico di nome Marek. Quest’ultimo, pur assomigliando molto, nei tratti del viso, a Poldi, non può assolutamente muoversi e gira le pagine dei libri che legge con un colpo di lingua. Poldi è dapprima incredulo (lui così forte potrebbe mai assomigliare a uno «sciancato», sia pure così intelligente?), poi, sempre più sconvolto dalle parole di Elias finisce singolarmente per bloccarsi sui suoi piedi, dimenticando di camminare e, solo alla fine, trovando la forza di tornarsene indietro, senza portare a termine il suo compito. Tempo dopo, Canetti, viene a sapere che la banda di Poldi è stata catturata e, immaginando quell’uomo, così fisicamente energico, assaggiare nuovamente le restrizioni di una cella angusta, improvvisamente gli si rivela il perché della bizzarra reazione di blocco del ladro durante quella sera.

Ecco, dunque, il luogo, il crocevia di temi dove Canetti ci pone con il suo peculiare stile da talpa, sempre capace di intersecare e annodare gallerie e strade provenienti da direzioni apparentemente lontane ed eterogenee. Tensioni, equilibri o cortocircuiti tra il muoversi e lo stare fermi in un luogo, tra liberazione e costrizione, fino al paradosso del viaggio da fermo o quello del riuscire a spostarsi, pur in una condizione di prigionia.

Un crocevia dove ritroviamo alcuni personaggi letterari, tra i quali, a esempio, il «Cavaliere» protagonista del breve racconto deamicisiano Cinematografo cerebrale (pubblicato la prima volta, insieme ad altri racconti, su «L’Illustrazione Italiana» tra il 1906 e il 1907), che un giorno si ritrova – fin là sempre preso dall’ufficio, dalla casa, dagli amici – inusualmente solo con se stesso, sprofondato in una poltrona davanti al camino di casa. Onde far trascorrere prima le ore, prende una decisione curiosamente contraria al Porthos, moschettiere tutto azione, ricordato dal filosofo Brice Parain nel film Vivre sa vie (regia di J.-L. Godard, 1962), il quale, fuggendo, si sorprende a pensare per la prima volta e, facendolo, si arresta, trovando la morte.

Risolvendosi a non voler pensare a nulla, il Cavaliere scopre, invece, che la mente può essere una casa usata da idee e visioni nomadi. Essa appare «aperta da ogni parte, senza battenti e senza imposte, come un edifizio non finito, dove entra chi vuole»². Inizia così un inarrestabile flusso di coscienza che, di associazione in associazione, porta il protagonista a un forte stato di spaesamento e di angoscia. E, nonostante l’uomo cerchi di far mente locale, tentando di volgere o guidare quei pensieri da qualche parte, finisce per ritrovarsi prima nella soffitta delle cianfrusaglie del pensiero, poi nella cantina delle pulsioni primarie, della trasgressione, della collera e della disonestà.

È questo il De Amicis più tardo, forse letterariamente meno efficace di Amore e ginnastica (Treves, 1892) o di Il giardino della follia (Belforte, 1982)³. E, tuttavia, è pure il più amaro e sulfureo: quello, per dirla con Biagio Prezioso (nella sua introduzione a Cinematografo cerebrale, Roma 1995), che porta il Franti di Cuore a farsi, da elemento deviante della società, momento perturbatore dell’Io. Del resto De Amicis ha, in questa ultima fase della sua vita, già consumato la sua crisi con le idee socialiste, il rapporto tormentato con sua moglie e il suicidio di suo figlio Furio. Uno snodo storico da dove, oltre ogni dissolto positivismo, De Amicis realizza, finalmente e col dovuto sarcasmo, che la mente «è un meccanismo da nulla, che può incepparsi all’improvviso»4 e in qualsiasi momento della vita.

Prima di De Amicis e patendo una più forte costrizione, anche il savoiardo Xavier de Maistre aveva tentato, sul piano creativo, la via di una liberazione attraverso un «viaggio da fermo» che, al di là delle sue ragioni originarie, chiunque potrebbe facilmente sperimentare. Infatti, nel 1790, durante il carnevale di Torino, Xavier, a causa di un diverbio, si era battuto in vittorioso duello d’onore con l’ufficiale Patono de Meyran. Fu quindi, per questo, arrestato e condannato per legge a 42 giorni di cattività da scontare nella Cittadella di Torino. Seguirono giorni oziosi, grigi e destinati al rimpianto della libertà perduta. E, nondimeno, furono proprio i disagi seguiti a quella esperienza di spaesamento a creare l’esigenza di un nuovo impaesamento, cioè la possibilità di un felice ritorno a casa, sia pure letterario. Ritorno che si realizza, «avventurosamente», tra influenze Rousseauiane e digressioni di ascendenza sterniana, tra briose flânerie, meditazioni sul tempo, e pigri, quanto pericolosi, spostamenti «a cavallo» del proprio seggiolone (del quale scosta da terra, per avanzare, alternativamente le zampe a destra e a sinistra, con effetti di buffa instabilità).

Fratello del più noto Joseph, Xavier fu scrittore in definitiva episodico, ma sempre umanamente e moralmente partecipato, «pieno di grazia, delicato e commovente» (così Sainte-Beuve, nel 1839, sulla «Revue des deux mondes»). Perdigiorno indolente e svagato, intellettualmente vivace, ma pure capace di affrontare ascensioni in mongolfiera, campagne militari e poi lunghi e faticosi viaggi, Xavier sempre apparve un carattere curiosamente polarizzato. Condizione che, insieme agli aspetti contenutistici propri della sua opera, non manca di permeare e di illuminare, ancora oggi, la sua produzione, come pure ha fatto notare Carmelo Geraci (curatore dell’edizione italiana di Voyage autour de ma chambre e di Expédition nocturne autour de ma chambre, Bergamo 1999)5.

Del resto, de Maistre stesso si persuase di questa sua inclinazione caratteriale se, dopo i primi convenevoli, scrive del suo Viaggio che: «Esso farà piena luce sulla natura umana; è il prisma con cui si potrà analizzare e scomporre le facoltà dell’uomo»6 sebbene, in realtà, il prisma altro non si rivelerà essere che il dispositivo rivelatore della natura del savoiardo. E il congegno atto a far funzionare l’intera struttura del libro, che, non a caso, si dipana dal ricordo di una banale scottatura delle dita frutto di una paraprassia, di una distrazione generata da un sovrappensiero.

Atto sintomatico che presto rivela la sua origine platonica, essendo composto l’uomo «di un’anima e di una bestia […] assolutamente distinti, ma talmente compenetrati l’uno nell’altro, oppure uno sull’altro, che l’anima deve aver proprio una certa superiorità sulla bestia per essere in grado di distinguere l’uno dall’altro»7. Un’idea di bestia, dunque, forse non così sovrapponibile a quella di corpo inteso come pura vegetatività. Perché la bestia (l’altra, come la chiama, platonicamente, Xavier) rivendica una sua volontà, una sua sensibilità e un suo gusto autonomi. Ne deriva che: «La grande arte di un uomo di genio è di sapere bene educare la propria bestia a tal punto che questa possa andarsene da sola, mentre l’anima, libera da quella penosa intimità, si eleva fino al cielo»8. Oppure, quando così ben allenata, trovandosi la bestia in stato di cattività, possa ogni giorno volare a riaprire la porta di casa ritrovando i libri, i quadri, le esperienze là vissute, e raramente percorrendo una linea retta nel muoversi, a esempio, dalla tavola al letto, abbracciando il cane o parlando con il proprio maggiordomo.

Ecco, allora, che nel suo commiato, alla sua scarcerazione, Xavier potrà farsi beffe di chi pretende restituirgli la libertà, pur rammaricandosi di dover riprendere le catene della quotidianità, degli affari, della convenienza, del dovere. E tuttavia, de Maistre coglie, nel rimpianto delle sue «gioie» di prigioniero, la consolazione di una «forza segreta» che lo trascina dicendogli che ha «bisogno di aria e di cielo, e che la solitudine somiglia alla morte»9. Che è quel sentirsi «duplice» che Xavier risolverà solo molti anni dopo, tornando da una nuova spedizione intorno alla sua camera una notte lunga una guerra e un’epoca.

_______________

Note:

¹Ed. orig.: Die Fackel Im Ohr, Lebensgeschichte 1921-1931, Munchen-Wien, Carl Hanser Verlag, 1980.

²Cfr. Edmondo De Amicis, Cinematografo cerebrale, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 29.

³L’articolo Nel giardino della follia, scritto a seguito di una visita presso l’allora ospedale psichiatrico femminile di Torino, fu pubblicato prima di uscire in volume, sulla «Rivista D’Italia», 15 dicembre 1899.

4Biagio Prezioso, Introduzione, in Edmondo De Amicis, Op. cit., p. 14. Il curatore sintetizza un passo tratto da E. De Amicis, Nel giardino della follia, a cura di carlo Alberto Madrignani, Pisa, ETS, 1990, pp. 66-68.

5Ed. orig.: Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre e Expédition nocturne autour de ma chambre, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1896.

6Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, traduzione, introduzione e note di Gennaro Auletta, Catania, Edizioni Paoline, 1961, p. 27.

7Ivi, p. 28.

8Ivi, p. 29.

9Ivi, pp. 133-134.

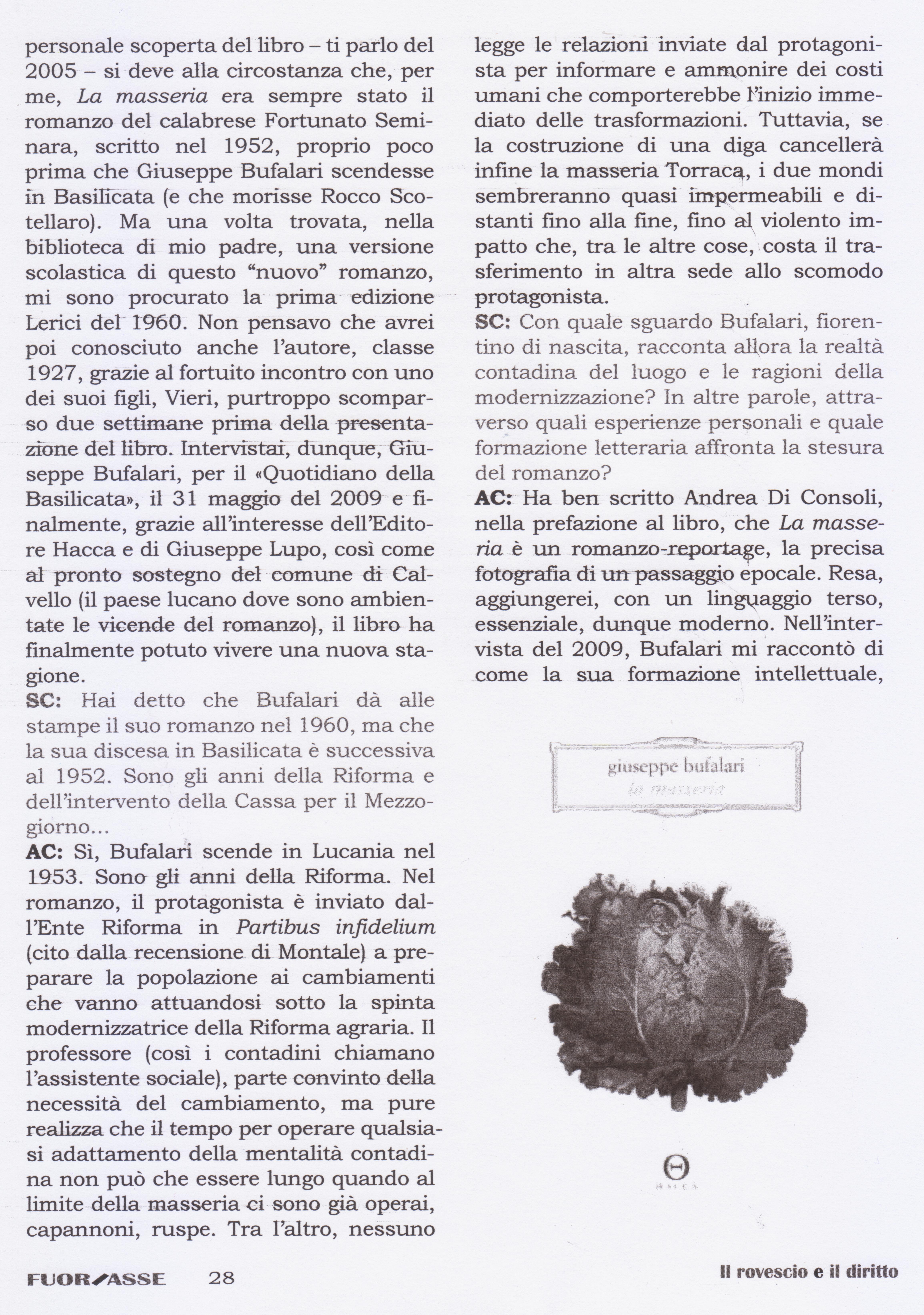

La masseria di Giuseppe Bufalari e la modernizzazione del Sud – Intervista a Antonio Celano di Sara Calderoni su Fuori/Asse, novembre 2016, n.18

La copertina del n. 18 di “Fuori/Asse” illustrata da Lucio Schiavon

http://www.cooperativaletteraria.it/index.php/fuoriasse/115-fuoriasse-18/744-fuoriasse-18.html

Italo Calvino e Baccinin nei gerbidi

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 7 (2206)/2013.

——————————————

La raccolta di racconti “Ultimo viene il corvo” fu data alle stampe da Italo Calvino, per i tipi dell’Einaudi, nell’agosto del 1949. Raccoglieva trenta racconti brevi, diversi già apparsi su quotidiani e periodici, scritti tra l’estate del ’45 e la primavera del ’49. Di questi trenta racconti, alcuni furono ricollocati in successive raccolte, altri scartati e sostituiti con scritti posteriori. Dal ’76 in poi, infine, si tornò all’esatta riproduzione della prima raccolta, ché tutti i racconti furono in ogni caso ritenuti validi per la ricostruzione di un clima e di un’epoca. È infatti la stagione migliore del neorealismo, quella più immediata, espressiva. Come scriverà lo stesso Calvino, in un quadro condiviso che era stata l’esperienza collettiva e devastante di una guerra: “si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva avuto storie drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca”. Di qui pure il recupero positivo del parlato, delle espressioni dialettali, di una certa “mimica dei personaggi”. Ma che in Calvino hanno già qualcosa di nuovo, una scrittura urgente, senza compiacimenti eppure ironica, favolistica, quasi l’autore avesse già ben chiari quegli elementi stilistici di leggerezza, rapidità ed esattezza che sono il lascito più tangibile della sua successiva produzione.

Ingredienti che è possibile trovare anche nei racconti rusticali dedicati a episodi di caccia: basti pensare al capolavoro che ancora oggi dà il titolo alla raccolta, ad esempio, oppure all’ironica favola “Il bosco degli animali”. Brani che pongono, però, questioni morali per cui la perizia nello sparo o nel raggiungimento del bersaglio mai si slegano dall’episodio resistenziale ai tedeschi.

Racconto, invece, pienamente ispirato a un episodio venatorio è un altro piccolo capolavoro: “Uomo nei gerbidi”. Albeggia, dalla costa si scorgono le coste della Corsica, segno che il tempo sarà buono. Due cacciatori, padre e figlio, si inerpicano alle spalle del paese. Come in altre storie di Calvino, si intuisce tra i due una difficoltà di relazione. Tuttavia il padre presto lascia il ragazzo a un incrocio tra sentieri, dice: “Io andrò all’altro passo. Quando arrivo fischio e tu slegherai il cane. Tieni aperti gli occhi che è un momento a passare la lepre”.

Intanto, mano a mano il sole si alza, prendono forza i colori, il paesaggio si fa riconoscibile, si scorge “la nera nuvolaglia degli uliveti” e un bosco spelacchiato e bruciato. Tutto è come quando gli occhi si riaprono alla luce: lame di foschia sul mare impediscono di cogliere pienamente l’orizzonte, mentre la città, di sotto, emerge dalle ombre. Il luogo, Colla Bella, finalmente si mostra per quello che è, una terra scabra, di erbe dure, di rade piante stentate.

In cima a questi gerbidi c’è la casa di “Baccinin il beato”, un contadino anch’egli con la passione per la lepre: un uomo “magro che per vederlo bisognava si mettesse di profilo”. Non è un caso, dunque, che, in un numero dell’”Unità” del ’47, il racconto prendesse in un primo momento il titolo di “La casa di Baccinin”. C’è sempre, in Calvino, una stretta rispondenza tra l’uomo e il paesaggio che abita. E come lo stesso scrittore aveva già fatto notare, il contadino ligure è solitario, scontroso, proprietario e schiavo di fasce di terreno strappate alla costa. In perenne lotta con tutti, dal governo alle erbacce, persino con se stesso, questo lavoratore, aggiunge Andrea Dini, resta però ammalato di terra, ossessionato dalla “roba” tanto quanto un contadino del Sud.

Baccinin vede il giovane, scende da lui, gli chiede se la guerra è finita, anche se è finita da un pezzo. Ma forse ha timore delle sue personali o di quelle che pensa verranno. Baccinin rimastica continuamente le parole, le ripete; pone domande retoriche di cui sa già la risposta, che è “Scarogna, scarogna”: i carciofi non hanno preso, le fave son seccate, come cacciatore è uno “schiappino”, manca sempre la lepre e, quando la prende, la cagna scappa. Anche sua figlia Costanzina è “selvatica come una capra” e ha la faccia, la bocca e gli occhi a oliva. È immersa nella vita dei campi ma, come il ragazzo, è diversa dal padre: la notte, quando spariscono le luci della città, ha paura, ricorda ancora le bombe. La città l’affascina, l’altra sorella se ne è già andata.

Pendolando tra la casa e la posta, Baccinin finisce per frapporsi tra il giovane cacciatore e il cane che torna dietro la lepre. Staziona, chiacchierando, all’incrocio, come inconsapevole di ogni gioco di squadra, incapace di partecipare, di collaborare, di uscire dalla sua condizione ostinatamente isolata. E così la lepre balza via. Spunta il padre sacramentando dietro al cane. Chiede se qualcuno l’ha vista, ma Costanzina è già su, alla casa, e Baccinin non s’è accorto di nulla. Il giovane, che non ha chiesto al “beato” neppure di scansarsi, tace. Il gruppo si disperde, ognuno distante e silenzioso.

Piuma di fagiano: un racconto di Enzo Siciliano

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 15-16 del 31 agosto 2012.

——————————————

Scritto e pubblicato dieci anni prima che il grande Enzo Siciliano morisse, Piuma di fagiano – la storia del contadino Santino che non sa smettere la sua passione per la caccia – è senza dubbio uno dei più bei racconti venatori del secondo Novecento, dalla curiosa genesi editoriale e letteraria.

Pensato appositamente per il volume numero 42 della collana “Racconti brevi”, Piuma di fagiano è stampato, nel settembre del 1996, dalla fiorentina Pananti in soli 300 esemplari fuori commercio arricchiti, sull’antiporta, dal particolare di un disegno di Venturino Venturi. Esaurita la raffinata plaquette, l’esperimento è ripreso nel 2002 con un’edizione commerciale tirata in 50 (+ XV) copie dall’editore Motta di San Marco in Lamis e giustapposta, per la bisogna, a un’acquaforte acquatinta di Piero Guccione (“La maschera e l’ibisco”). Per la lettura da parte di un pubblico più vasto si deve attendere, invece, che l’anconetana Italic rimpolpi con nuovi racconti, nel 2009, Cuore e Fantasmi, una raccolta di Siciliano già pubblicata da Mondadori nel 1990.

Le radici letterarie e umane della genesi di Piuma di fagiano vanno ricercate, tuttavia, anni prima, quando Enzo Siciliano decide, nel 1971, (anticipando future tendenze in anni di caotici inurbamenti e scandalizzando Moravia) di acquistare un casale nei pressi del Vertano, tra Terni e Perugia: landa già nota per essere prediletta più dai cinghiali che dall’umano genere.

Qui – come ebbe a raccontare Paolo Conti, tra intervista e ricostruzione, su una pagina del “Corsera” guarda caso del ’96 – la famiglia Siciliano fa l’incontro con Santino, nel ’71 neanche sessantenne: contadino “dalla fantasia lieve”, il cui intercalare affascina Siciliano tanto da aiutarlo a meglio comprendere Jacopone da Todi durante un lavoro sul grande poeta medievale. Ammalato di caccia (cinghiali, lepri, quaglie, fagiani) Santino, da buon contadino, sa far quadrare queste avventure con la pratica “quotidianità del pollaio” e della difesa degli orti in una lotta con volpi, faine e donnole senza esclusione di colpi (anche bricconi); fino a essere “capace di rimanersene acquattato una notte intera su un albero per spiare l’arrivo di un cinghiale pronto a divorargli un filare di granturco o a sterrargli le patate ancora verdi”.

Nel 1996, Siciliano ha 62 anni e “sappiamo com’è”: come prima non accadeva, “la mattina ci si sveglia prima di svegliarsi. S’imbianca la coscienza di una luce allarmata e dolorosa” che non è altro che il tempo. Santino invece è ormai un ruvido vecchio di 83 anni, “magro: l’età sembra avergli divorato tutto il superfluo dello stomaco, del punto vita”, e la cintura spessa regge su “calzoni con qualche piega di troppo”. Eppure, come ha scritto recentemente Andrea Caterini, l’uomo è “voce” schietta, “segno malandrino di una vitalità che non desiste” che imprime, dice Siciliano, un “sentimento di scommessa con il quale guadagna nelle sue giornate un minuto sull’altro”.

Come se fosse armato ancora del magnetofono con cui, tra il ’67 e il ’71, aveva iniziato a intervistare Moravia, Siciliano incalza questa volta ben altro protagonista. Sa che il suo contadino, come i contadini, è capace di elusione: traguarda nel campo di pannocchie una coppia di fagiani e non lo dice. Siciliano indovina, poi chiede: “vola il fagiano?”. Ne riceve “un sorriso sfumato di avidità, un sorriso pungente e ardito”. L’uomo risponde: “S’alza e poi dopo s’abbassa”. Come i contadini è incapace di allusione e il volo del fagiano è quello esplicito del suo sesso, di una voglia che “c’è, e punge. Ma.”. Il fagiano “‘va su, appena appena, delicato dapprincipio. E poi cade giù’. E quando dice ‘cade giù’, ride ancora. La sua felicità, diresti, è tutta affondata nel passato: eppure il presente, la manchevolezza del presente, gliela rende sempre salda, gliela fa concreta, attiva”. Perché la radice di noi stessi è il sesso, e il sesso è il tempo.

Dunque, mentre lo scrittore è assorto su una sedia avviluppato dal peso dell’età, da certe distrazioni, sente lo sparo. Una fucilata che rasserena l’aria. Il vecchio risale la collina come danzando. “‘Santino, ho sentito uno sparo.’ Lui, ‘quale sparo?’ ‘Sparo di fucile.’ ‘Ma la caccia è chiusa.’ ‘Appunto’”. Santino allarga le mani, le mostra nette dell’arma: “E che vi dico?… Si sarà schiantato un salice giù alla forra?”, “quando si schiantano fanno un botto come una fucilata”. Santino ha ora una stanchezza improvvisa negli occhi, va via tradito dalla coda del maschio che saluta dalla tasca posteriore del gilet. Ecco, Santino ha provato a congelare per sempre il tempo della sua vitalità in quel volo. Siciliano – con una voce umana, urgente – è rimasto a misurarne il mistero teso tra quel vecchio e la propria interiore ricerca.

Un racconto di Maurizio Corgnati

Questa recensione è stata pubblicata con lo pseudonimo di Maurizio «Dodo» Voltolini nella rubrica Libri di «Diana» n. 18 del 28 settembre 2012.

——————————————

Cosa resta, oggi, nella memoria dei lettori, di Maurizio Corgnati? paradossalmente – se ne intuirà il perché – poco o niente; tranne, forse, la sua decennale, burrascosa vicenda d’amore con l’allora “Pantera di Goro”, la cantante Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, lungo gli anni Sessanta. Ma non è da escludere, come pure è stato detto, che abbia pesato il fatto che Corgnati (1917-1992) sia stato, in vita, tante cose, benché laureato in legge: giornalista, regista teatrale e televisivo, grande gastronomo, appassionato musicologo, critico d’arte ed esperto d’antiquariato ma, più di tutto, – come scrisse di se stesso – “obbligato” ad andare a caccia “da una forza sorella a quella che spingeva Dostoevskij al tavolo da gioco”. Scontando, dunque – come ricostruito da Beppi Zancan –, di non poter “essere definito uno scrittore a tempo pieno”, pur conoscendo tutto della scrittura. Dimostrazione ampiamente datane in saggi e libri dello spessore de “Il tarlo”, letterariamente ambiziosi e dal “linguaggio complesso e studiato”.

Sfaccettature e capacità che, però, non passano inosservate a uno dei più grandi intenditori di cose editoriali del secondo Novecento, quel Raffaele Crovi che ne scovava, postuma (siamo già nel 1995), una raccolta di racconti per la collana – precisione del caso! – Fantasia & Memoria, la più importante della casa editrice milanese Camunia, fondata dallo stesso Crovi nel 1984 e interessata, tra l’altro, alla mescolanza tra linguaggi di diversa provenienza.

Il libro – è stato notato sempre da Zancan – non è una comune raccolta di racconti, quanto di “brani autobiografici”, ma senza una precisazione circostanziata di fatti, senza nessun intento ricostruttivo o storico. Si tratta di una sorta di frammenti (scritti dall’autore poco prima di morire dopo una lunga sofferenza) dove si incrociano volti e amicizie, campagne, laghi e fiumi, animali e tanta passione venatoria: insomma, “tutta quella parte della vita che non è ufficiale ma scorre nei momenti più liberi che ci sono concessi. Quella parte della vita che può sembrare accidentale, che compare dove non era attesa, né dal cane né dal cacciatore”, come la beccaccia del racconto che dà anche il titolo, dall’atmosfera misteriosa, a tutto il libro.

Il fatto è che si ha l’impressione che, per Corgnati, la realtà, tutta la realtà esterna, spazio e tempo, pare non possa esistere oggettivamente, ma solo come parto della mente. Poco prima di morire – la storia è riportata da Marisa Fumagalli in un “Corsera” del marzo ’92 – lo scrittore, rivelando a Ludovico Terzi di aver elaborato a casa una ricetta per cucinare il cinghiale togliendogli il gusto di selvatico, gli dice, in ospedale: “Stanotte ho ripensato al cinghiale… l’ho assaggiato… no, non è ancora a puntino”. Tuttavia, tutta la realtà è ricostruita dalla memoria (necessariamente imprecisa o espressiva) che, come un acquerello, può rapprendersi precisa nel colore oppure confondersi col sogno o sconfinare nel fantastico, liberare sensazioni (il profumo di una cartuccia sparata al mattino dal padre, ad esempio), scoprire misteriosi passaggi per luoghi sconosciuti, o abbandonati.

Con un linguaggio completamente diverso dai precedenti libri – sempre colto, certo, ma allo stesso tempo colloquiale, urgente e intimo come se raccontasse a se stesso e a pochi amici – Corgnati ricorda, allora, la mattina di un 3 novembre. Il giorno prima ha nevicato e poi piovuto, bagnando le colline, ma gli indugi sono rotti da un sole che sale e scalda, e dagli occhi dei cani, forse un bracco e una setter, che ridono di voglia tra i castagni e le querce, “una vigna ogni tanto”, i fazzoletti di felci. L’anno è irrecuperabile, ma importa se il tempo, appunto, lo si ha ormai dentro come fosse ora, qui, sempre presente? La setter giunge sparata, consente al bracco e il sangue è già in tumulto: “Fulmineamente, tutte le ipotesi” sul piazzamento più favorevole per le starne, per la lepre. “Ma no, son tutti arzigogoli inutili… lo fai apposta a pensare ad altro perché non vuoi dirti quello che è” e che anche i cani sanno: una Regina, preziosamente rara da quelle parti, una beccaccia che prima non c’era e inventata, per un errore?, dai cani. È a questo punto che il tempo e lo spazio si distorcono (la realtà torna dal passato con un volto inedito) e la beccaccia – in una pagina davvero memorabile di letteratura – nella sua invisibilità, ma per il fatto stesso di esistere, obbliga il cacciatore “e i cani e il bosco e il tempo alla definitiva immobile perpetua infinità”, in una zona d’ombra che è opaca eppure placata, quasi desiderabile. Fino all’improvviso rombo metallico, i nervi che sparano, la beccaccia abbattuta: “tutto intorno alla sua morte” può così rinascere alla vita, “in un’orgia di rumori e di moti, mentre i cani freneticamente” cercano “la preda puntata dall’altro”. “Solo la Regina, la beccaccia, poteva salvarci”.

Recensione a: Serena Gaudino, Antigone a Scampìa (Il Primo Amore/Effigie, 2014)

Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata» lunedì 29 giugno 2015.

_____________

Che suggestivo titolo l’Antigone a Scampìa (Effigie/Il Primo Amore 2014, 128 pp., 12.00 €) di Serena Guadino. Enigmatico, come forse apparve ai suoi lettori il Cristo si è fermato a Eboli di Levi prima di addentrarsi nel suo sangue. Un libro che mai evita, al femminile, di confrontarsi con una tradizione meridionalistica di ricerca e impegno già avviata con quel “Cosa vorremmo tenere e sviluppare, e cosa cambiare nella vita di questa zona?” che, nei primi anni Sessanta, Danilo Dolci pose ai contadini delle sue Conversazioni.

E dunque, cosa ci fa Antigone a Scampìa? E perché la partenopea Serena Gaudino, fin qui musicologa e giornalista, scrittrice di racconti e storie per bambini, l’avrebbe condotta fino al quartiere dell’estrema periferia Nord di Napoli – circa quattro chilometri quadrati, settantamila abitanti, tra registrati e non, che mette accanto classi e etnie della più eterogenea provenienza, lumpen e classi medie, immigrati e “deportati” del dopo terremoto – su cui, più efficacemente di altri, Saviano ha saputo accendere i riflettori sul suo degrado dopo anni di dimenticanza quasi totale?

Scampìa, in napoletano, indica un “incolto improduttivo”, un terreno non coltivato o un ex-campo poi abbandonato. Valutazione topologica oggettiva e priva di ulteriori implicazioni valoriali in un mondo largamente ancora dominato dalla cultura contadina, dove di scampìe ce ne sono sempre state tante in ogni paese. Ma che non ha mancato di segnalare scivolamenti di senso sul piano morale man mano che la periferia metropolitana a nord ne ha inglobato l’area, infine imponendola all’opinione pubblica come luogo del degrado. Un posto fatalisticamente segnato e condannato già nel nome anche da giornalisti impegnati a rivelarne il malaffare di camorra: “Scampìa ha la condanna incardinata nel suo stesso nome. La fotte pure l’etimologia”. Un giudizio tanto persistente quanto avvitato in bizzarre contraddizioni. Se, infatti, quella Scampìa, tra le altre, è stata lottizzata e riempita di palazzi e condomini “grazie alla legge 167 che, fino a che prendesse piede il nome attuale, serviva per indicare il nuovo quartiere a nord della città, accanto a Secondigliano: ’A Cientesissantasette”, si può, poi, concludere con un “be’, viene da rimpiangerlo quel nome che faceva un po’ New York, anche se si andava, nella numerazione, ben oltre Harlem, verso il Bronx”?

Eccola, allora, Scampìa sinonimo di “scampare”, di “scappare”. Mentre dovrebbe essere ribattezzata “Accampìa”, cioè un luogo dove il mutamento storico torna a misurarsi contro ogni presunta invariante antropologica. Scampìa non più soltanto, allora – dice Gaudino –, non luogo di cemento da attraversarsi velocemente in auto come un palombaro con lo scafandro, ma un quartiere restituito agli abitanti, ai suoi attori principali, riconquistato dalle istituzioni e dalle associazioni che operano, dal basso, in quella porzione di territorio. In tal senso, la stessa struttura del volumetto della Gaudino non sembra mai porgere, al lettore, la frantumaglia di un mondo per cui poco può valere mettersi a incollarne i cocci. Le sue pagine, invece, accumulano e dispongono svariati materiali di riflessione (“Alfabeto Scampìa”, ad esempio) solo apparentemente eterogenei ma, al contrario, già capaci di anticipare un’organizzazione di senso ancora non risolta, certo, ma già propositiva e in cammino sul piano degli obbiettivi. Segno di un tempo che cambia.

Dopo un lungo impegno al progetto culturale del “Centro Hurtado”, Serena Gaudino diventa socia di “Dream Team – Donne in rete per la RiVitalizzazione urbana”. L’associazione, fondata da Patrizia Palumbo, propone alle donne del quartiere un progetto educativo alternativo ai normali piccoli interventi di formazione affidati al volontariato. L’idea è quella “di promuovere un percorso che, partendo dal loro vissuto, le invitasse a riflettere sulle loro condizioni di vita” favorendone il cambiamento. La Palumbo apre, così, uno sportello d’ascolto che accoglie le socie, ma offre loro anche tempo per ascoltarne il disagio, le storie, tutto quello che non si potrebbe riferire nemmeno “al confessore e men che meno alle assistenti sociali”. Nel frattempo la Gaudino si è imbattuta in un piccolo libro, il racconto di Antigone che Simone Weil aveva iniziato, con alterne fortune, a scrivere attorno alla metà degli anni Trenta del Novecento; e ha fatto conoscenza con Beatrice Monroy, una cantastorie siciliana interessata alla narrazione dei classici letterari che la incoraggia su questa strada.

Dunque, per un anno intero, tra il 2008 e il 2009, più o meno alla fine della cruenta guerra di camorra che aveva travolto Scampìa, Serena Gaudino ha narrato a un gruppo di una cinquantina di donne la storia di Tebe, di Laio, di Edipo e di Antigone: “perché, come scriveva Simone Weil, solo la grande poesia greca riesce a parlare al cuore delle persone, inducendole a riflettere sulla propria condizione di vita”. In seguito sono iniziati i racconti delle donne che, “immedesimandosi nell’eroina sofoclea e trovando analogie tra la loro lotta e quella di Antigone, hanno iniziato a rileggere la loro vita alla luce del mito e a darne una nuova autentica interpretazione”. Struggenti le pagine della madre che racconta la morte del figlio Tonino, vittima innocente di un agguato di camorra, esposto al fuoco perché i suoi problemi motori non gli consentono di fuggire in tempo. Oppure drammatiche quelle della donna che vuol darsi fuoco perché stretta, lei e il suo giovane figlio, tra le violenze degli spacciatori del quartiere e quelle della polizia, fino a condizionarne pesantemente persino i ritmi di vita.

Serena Gaudino porta, così, Antigone a Scampìa prendendone il testimone da Simone Weil, la grande figura dell’emancipazione sociale e femminile che, per prima, sperimentò un analogo confronto tra la condizione delle operaie inglesi e quella delle donne della tragedia greca. Con l’intenzione di sollecitarne, attraverso il coinvolgimento e l’identificazione, una maggiore presa di coscienza e una più forte convinzione al cambiamento. E tuttavia l’Antigone di Scampìa, più delle altre, trova, nella sua base sofoclea, la tragedia tutta moderna di un più profondo scarto nomologico tra il concetto di giustizia, rettitudine e amore da un lato e di legalità e diritto dall’altro, ponendo così in essere una figura di forte complessità anche tra il binomio individuale “diritto/amore” riflesso in quello collettivo “oppressione/rivendicazione”.

È così che, grazie all’esperienza sul campo con le donne di Scampìa, la Gaudino ci consegna un’interpretazione nuova e originale al mito sofocleo, che fin qui ha spesso letto, troppo nettamente, l’Antigone come beniamina positiva di una giustizia antisistema. Certo Antigone resta una “vittima che rivendica la legge dell’amore” e la “salvezza della memoria, verità e giustizia”, ma nello stesso tempo sa vestire anche i panni del boia e dell’aguzzino, se è capace di coinvolgersi nelle logiche di camorra, rivendicando “la validità del crimine contro chi ha ucciso i loro famigliari”: il Creonte che sorveglia, perseguita e punisce senza riuscire a soccorrere, ma anche custode dell’imparzialità della Legge dello Stato. “Solo chi non conosce la situazione può pensare, troppo ottimisticamente, che le donne di Scampìa si identifichino in Antigone solo contro il Sistema camorristico. Le donne di Scampìa si identificano in Antigone contro tutti i loro nemici, che possono essere sia il Sistema che lo Stato… sono madri che scendono in piazza e mogli che piangono i mariti; madri che difendono i figli ma che alle volte, purtroppo, sono costrette anche a seppellirli; possono essere donne di camorra e contemporaneamente madri, alla ricerca di una voce che traduca in richieste d’aiuto i loro gesti”. Antigone è, dunque, una testimone: la testimone dello scontro, scrive la Gaudino, “tra la coscienza privata e l’interesse pubblico” in un conflitto irrisolvibile “perché entrambi hanno ragione”.

E tuttavia, pur ormai lontani dagli anni in cui compiva il suo esperimento (parliamo del periodo dopo il 1934, quello delle Riflessioni, in Italia raccolte in un libro Adelphi a cura di Giancarlo Gaeta), più di un’eco delle riflessioni della Weil rimane leggibile tra le pagine dedicate dalla Gaudino a Scampìa. Perché, pur riconfermando la fiducia nella rivoluzione, la Weil non ritiene ormai più possibile conciliare quell’ideale, per lei antiautoritario, con il consolidamento di un’élite di rivoluzionari di professione ben presto, a scapito della classe operaia, trasformatasi in una casta burocratica (tanto quanto le tecnoburocrazie occidentali). È possibile che presa del potere e liberazione possano coincidere? E, per contro, è davvero possibile rinunciare all’azione organizzata? E, se in tutti e due i casi la risposta fosse negativa, quale sarebbe allora la via d’uscita? La risposta di Simone Weil, pur provvisoria, è la sua discesa all’esperienza di fabbrica, tra le operaie, la rivendicazione di una centralità negata, schiacciata da un sistema sociale oppressivo impermeabile a ogni teoria sull’ineluttabilità della sua eliminazione per via dell’operare storico delle forze dello sviluppo. Vale invece avere coscienza che ogni progresso nasce, invece, dall’azione responsabile di individui e gruppi che incidono realmente in una realtà sociale chiaramente definita. Saremmo così, allora, non al recupero di un generico e moraleggiante riformismo, ma a una vera e propria “resistenza attiva” tra le smagliature del potere e dell’oppressione sistemica.

Premio “Carlo Levi” ad Aliano. Tra calanchi e letteratura

Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», lunedì 1 dicembre 2014.

___________

Ero ad Aliano, a seguire la riuscita cerimonia di consegna del “XVII Premio letterario Carlo Levi” e, confesso, anche per godermi ancora una volta il paesaggio così assoluto dei calanchi che già mi aveva entusiasmato quest’estate, in occasione del festival di paesologia. Mi è parso di leggere alcune difficoltà durante lo svolgimento del premio che, a questo punto, avrebbe bisogno di poter spiccare un ben più deciso salto di prestigio e autorevolezza. Nulla di irrisolvibile, ovviamente, anzi. Però vorrei ragionarci ora, a bocce ferme.

Intanto la mattina, i vincitori del premio e i loro libri, sono stati presentati dagli ormai mitici Don Pierino Dilenge e Raffaele Nigro alle scolaresche di alcune medie superiori del circondario.

A parte qualche breve lazzo di alcuni studenti nella parte superiore della sala, è accaduto che solo una studentessa abbia posto una domanda a Laura Pariani e solo una docente si sia avventurata a chiedere una curiosità all’ottimo Ettore Catalano. Il resto della truppa è rimasto sprofondato in un diuturno silenzio. Solo colpa della solita scarsa attenzione studentesca – e ce ne laviamo le mani?

Bene ha fatto Nigro, allora, a richiamare un maggiore sforzo organizzativo del Premio in sinergia con le scuole del territorio, perché occorre che la concentrazione e il coinvolgimento a una cerimonia di tal genere sia sollecitata da una lettura e da una riflessione (anche sul contesto) degli studenti, per almeno qualcuna delle opere, che preceda l’incontro. E, del resto, sarebbe più proficuo cercare di rendere istituzionale l’appuntamento con le scuole medie superiori anche attraverso la proposta, ogni anno, di una data più certa e stabile della manifestazione. Così come gioverebbe osare una formula meno “classica” e più interattiva di incontro tra giovani e scrittori che non sia solo quella delle valutazioni e degli spunti provenienti dagli scrittori il giorno della premiazione.

Non lo so, ma presumo che questa sia una questione (sempre dolorosa, e non solo per il “Carlo Levi”) di fondi – l’acquisto dei libri da diffondere nelle aule, il noleggio degli autobus con cui trasferire le scolaresche, il budget comunale ecc. – o, in altri termini, “una croce”, di cui non si può far ulteriormente carico chi si sbatte, e parecchio, per assicurare ogni anno la piena riuscita della manifestazione. E il discorso, mi pare, valga anche per la scuola, sempre alla canna del gas per quanto riguarda budget, fondi, possibilità, così come per i tempi di preparazione specifica da parte di insegnanti e studenti.

Un altro punto. Il pomeriggio, nonostante la formula del premio fosse stata invertita nell’ordine degli interventi, privilegiando, come giusto, prima l’escussione degli scrittori e delle loro fatiche, i politici hanno fatto la loro passerella serale al Premio. Non mi pare uno scandalo, se a loro si debba pure l’accesso ad alcuni fondi o la formulazione di proposte valide. Però mi ha sconcertato non poco che tre uomini di politica– mentre il pubblico sciamava via inesorabile – abbiano complessivamente parlato un tempo superiore a quello che i quattro scrittori e i due conduttori hanno utilizzato per confrontarsi in una sera a loro dedicata. Un tempo tra l’altro, m’è parso, parzialmente sprecato a parlare di cultura con un’idea, a un certo punto, francamente generica, rimbalzando tra tematiche e suggestioni le più disparate. Alla fine anche il pubblico, ormai poco lucido, non so quanto sia riuscito a far propri discorsi che, ad averli resi più sobri e più centrati sulle esigenze del Premio e sulla cultura del libro – quella cui Levi tra gli altri, ha completamente dedicato genio, esistenza e dolori – avrebbero reso certo un miglior servizio alla serata e agli intervenuti. Perché, a ben guardare, in mezzo al fumo un po’ d’arrosto c’era.

Comunque sia, il problema pressante mi pare essere derivante dalla scarsità oggettiva dei fondi per il Premio a seguito della crisi economica (che, però, non mi pare affluissero abbondanti alla cultura nemmeno ai tempi in cui le vacche erano grasse) e di una questione, quella culturale, anche per il governo Renzi inesorabilmente e “tremontianamente” non prioritaria in agenda. Occasione che spinge i politici di ogni risma a trincerarsi dietro un generico “potremo, vedremo, faremo” confidando in un uditorio ormai ipnotizzato da vent’anni e passa di berlusconismo a stare perennemente con le mezze maniche estive invece che con il vecchio maglione di lana di nonno Enrico Berlinguer.

Un altro problema verte, invece, su come meglio veicolare i libri premiati – se nelle scuole magari in accordo con gli editori attraverso particolari sconti, solo per fare un esempio banale.

Sono tra quelli che, pur auspicando più provvidenze di legge (e meno scellerate) a sostegno dell’editoria, vanno da anni ripetendo la formula – diciamo così – “concordataria” riassumibile nella formula: “libera istituzione in libera editoria”. Perché se una Regione si costituisce essa stessa come editrice allo stesso tempo facendosi sostenitrice economica della locale editoria, va da sé che la scelta abbisogni di una concertazione massimamente chiara per non creare inevitabili conflitti tra le parti o, peggio, esiziali “infiltrazioni”. Sarebbe cioè preferibile un sostegno “a valle” e mirato al sostegno dell’acquisto, diffusione e lettura del libro, tra cui, spiccherebbe un appoggio più deciso alle librerie (o di ciò che ne resta) sul territorio.

Mi pare Lacorazza abbia accennato (e occorrerebbe rifletterci meglio) a un punto importante: cosa può fare la politica perché gli intellettuali lucani possano frequentarsi e – se fuori – ritornare più spesso in Lucania attirati da momenti di più frequente elaborazione e proposta culturale? A mio avviso, lo dico convinto a Lacorazza, poco servono nuove riviste così come nuovi cenacoli dell’autoreferenzialità. Servono, invece, momenti di confronto aperti tra vari attori della cultura (pittori e poeti, fotografi e critici o saggisti ecc.) e di questi con la gente lucana. Come si può fare, allora, se non con incentivi a circoli e librerie meritevoli, se non con un adeguato sostegno alla lettura scolastica e giovanile?

E perché le scuole? La Basilicata è tra le ultime regioni in tutte le classifiche nazionali per la lettura dei libri, anche grazie alla forbice negativa tra istruzione e reddito medio regionale. Dunque gli investimenti – che chi di dovere dovrebbe fare – possono lasciare una traccia duratura quasi solo nella fascia di lettori oggi potenziale: i preadolescenti e gli adolescenti (chi ha la mia età ormai se non legge già ora, difficile sviluppi il tarlo). E devono essere investimenti non solo dedicati all’acquisto del libro in quanto tale, ma alla sua lettura. I salotti buoni delle famiglie lucane sono già piene di enciclopedie e altre opere acquistate nei ’70 e quasi mai sfogliate; e, allora? siamo punto e a capo. Altre idee possono essere le visite alle fiere, l’uso mirato di internet, piccoli corsi sull’editoria e sulla lettura, premi per i più piccoli, incontro con scrittori ed editori, incontri con giornalisti ed edicolanti per meglio capire la lavorazione di certe filiere, con i restauratori di opere antiche ecc ecc.

Insomma, non si tratta solo di acquistare un libro, ma di giungere alla consapevolezza che il libro è uno strumento teorico-tecnico per imparare o un modo per accedere a una qualche notizia del mondo, a un’esperienza di vita che possa renderci meno provinciali. È questo che fa, oggi, anche il premio Levi che, come ha detto il sindaco di Matera Adduce, potrebbe entrare in una fase propulsiva virtuosa se la sua città riuscirà a proporsi come Capitale culturale d’Europa capacedi scambio intellettuale proficuo con l’intero territorio su cui poggia.

Fin qui, luci e ombre della politica. Ma la crisi italiana è crisi non solo politica, e mostra i limiti e l’inadeguatezza di un’intera classe manageriale e dirigente. E dunque anche imprenditoriale, bancaria, del management regionale. Una classe dirigente incapace di pensare a uno spazio pubblico che non sia né contrapposizione né commistione tra stato e privato, bensì terreno neutro – sia pur non neutrale nell’impegno – di collaborazione, scambio, crescita tra parti.

Sono stato recentemente al “Festivaletteratura” a Mantova: nella brochure di invito tante sigle di banche e investitori piccoli e grandi che si sono impegnati, anche senza un ritorno economico immediato, nella riuscita organizzativa dell’evento. Certo territori ricchi, ma noi parliamo di una piccola eccellenza realizzata in una terra di bellezza sconvolta e sconvolgente, che porta il nome di uno scrittore tra i più grandi del Novecento! Un premio di caratura e di ulteriore potenzialità nazionale e internazionale che ha già dimostrato, con le sue diciassette stagioni, di stare più che bene in piedi.

E dunque, lo dico qui con un termine toscano, che qualcuno “si frughi”. Ma ci sta che le compagnie di autobus per il trasporto delle scuole (faccio solo un esempio) o le banche, pur intenzionate, abbiano trovato nelle tasche ricci di castagno. Eppure, se il territorio non si promuove, non si sostiene anche nella sua crescita culturale, mi chiedo, quale possibile o ulteriore sviluppo può avere?

La Notte Europea dei Ricercatori è Made in Lucania

Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 12 ottobre 2014.

_____________

Lucani che si confermano. Vale a dire Francesco Larocca, lagonegrese, oggi docente di scienze dell’Istituto Salesiano Villa Sora a Frascati (Roma) e vicepreside di quel Liceo Scientifico; soprattutto instancabile mediatore culturale: una figura, quest’ultima, di cui oggi in Italia c’è disperato bisogno. Iniziò, nel febbraio 2012, con l’acquisto di quattro telescopi, attorno al quale aggregò il gruppo di astrofili “Segui la Stella”. Un’associazione che oggi alterna anche incontri con personalità del mondo scientifico e sessioni d’osservazione dello spazio.

Così, anche quest’anno, l’istituto è stata autorevole sede della “Notte dei Ricercatori” e partner di “Frascati Scienza”, un’organizzazione costituita da tremila scienziati, otto istituti e ben tre università. A cominciare dal 25 settembre, per finire il 27, offrendo un programma davvero ricchissimo, mossosi tra sessioni di osservazioni dello spazio tenute da Gianluca Masi, del locale osservatorio “La Torretta”, mostre fotografiche su “Il lavoro dell’uomo e la natura” (foto e allestimento realizzati dai fratelli Angelo e Francesco Larocca), percorsi didattici, sbandieratori teatrali di Borgo Spante e, più in evidenza, conferenze. Queste ultime a partire da quella di Roberto Somma (dirigente di Thales Alenia Space Italia) sull’osservazione della Terra dallo spazio come strumento a supporto della sostenibilità del Pianeta; per continuare con quella accattivante del biologo marino Luciano Bernardo, che ha parlato dell’importanza dell’osservazione diretta nella sua disciplina, a partire dai tesori lasciati a riva dalle onde; fino a quella sui “Nuclei fondanti dell’apprendimento significativo”, lectio dello psicoterapeuta dell’Università di Tor Vergata Filippo Pergola.

A chiudere, il 27 settembre, le giornate – ormai lo si sarà compreso, virate sui temi dell’ecologia come scienza e sulla correlata sostenibilità planetaria – Salvatore Curcuruto, dirigente dell’ISPRA, sulle nuove tecnologie di illuminazione urbana LED e il loro impatto ambientale.

Tuttavia, anche quest’anno, mattatore dell’incontro, il 26 settembre, è stato senza dubbio Davide Giacalone (opinionista per RTL e di “Libero”) che, in anteprima sull’uscita in libreria a ottobre, ha presentato la sua ultima fatica “Senza paura. Per non perdere il bello di un mondo migliore” stampata per i tipi della Rubbettino (pagg. 296, 15.00 €). Tanto in anticipo, grazie alla tempestività di Larocca, da essere presentato allo stesso autore prima che l’editore riuscisse a fargliene avere copia.

Il libro, nato un po’ per caso a partire da considerazioni empiriche sulle conseguenze psicologiche della crisi economica ancora in atto sugli italiani, parte dalla ragionevole constatazione che “Scansati i tempi paurosi” del passato “ne abbiamo creati di impauriti” di cui la radice è “l’aspettativa che le cose possano andare peggio di come sono andate e di come vanno”, soprattutto per i figli. Una paura tale da cogliere, perché osservatore necessariamente coinvolto, anche il nostro autore sia pure, però, in un senso totalmente positivo se essa “salva la vita” facendoti “avvertire il pericolo, mentre la perde e rovina se induce a un tremore paralizzante” o trasformandosi in rabbia sociale. Di fronte a ciò, secondo Giacalone, bisognerebbe fermarsi a ragionare per essere più consapevoli.

Tuttavia, mentre la conferenza di presentazione a Villa Sora ha girato intorno a tematiche parecchio spinose, pure dal punto di vista del diritto, ma più circoscritte (ogm, eterologa ecc.) e in difesa della scienza dal pregiudizio e dall’accusa di nutrire appetiti faustiani sul nostro mondo, in realtà le pagine del libro aprono a problematiche ben più ampie, dall’economia e dalle politiche fiscali fino alla famiglia e al “declino del maschio”, dal problema immigrazione ai fondamentalismi (ben presenti anche in occidente) alla sovranità europea. Per esortarci ad aver la fibra di andare, seguendo una via pragmatica di ritorno alla realtà e di consapevolezza delle difficoltà, oltre i vuoti ottimismi o i facili, persino interessati, pessimismi. Certi che di fronte agli sconquassi della crisi che andiamo attraversando: “non ci aspetta il cilicio, per redimerci dal peccato, non è auspicabile alcuna stagione penitenziale. Ma neanche ci aspetta un’interminabile ‘happy hour’, nell’incoscienza dell’inutilità. E fortunatamente, perché la pausa, senza il precedente e successivo impegno produttivo, finisce con il somigliare orrendamente al vuoto”. Insomma, commentando Croce, scegliendo uomini sì onesti e integri, ma pure preferendoli “per capacità e forza realizzativa, altrimenti la vita collettiva si corrompe nella stagnazione e degenera nel declino. Che, se anche onesto, è ben gramo destino”.

“Messo a tacere”: Quel Mundtot tra musica e impegno civile. Intervista a Marco Lenzi

Questo articolo è stato pubblicato su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata», domenica 24 agosto 2014.

_____________

In Calabria, si sa, la ruggine non la fa l’acqua, ma le uova. E così, nel febbraio di un ormai lontano 1991, a un gruppo di giovani viene l’idea di lanciarne alcune su un circolino. È carnevale e la burla, pur sopra le righe, potrebbe finire là. Ma siamo nel reggino, nel comune di San Luca, e qua le cose tutti sanno come iniziano, ma nessuno può dire come vanno a finire. Un uovo colpisce la macchina sbagliata e nasce un litigio con tanto di spedizioni punitive. Durante una di queste ultime, un giovane aggredito si “spagna” e spara, uccidendo due persone e ferendone altrettante. E, di lì a poco, finisce per fare la stessa fine.

La Calabria, si sa, è un paradiso dove i diavoli sono di casa. E ci sono le ’ndrine, tra le quali il litigio deflagra: quella dei Pelle-Vottari e quella dei Nirta-Strangio. Dunque 1991, 1993, e poi 2005, 2006, 2007. Gennaio, agosto, persino a Natale: non c’è mese, non c’è giorno, non c’è luogo (San Luca, Casignana, Bovalino) che non possa essere quello buono. I conti si saldano. Affiliati, parenti, amici. Paga a chi tocca. Se non fosse che quello della ’ndrangheta è un mondo capovolto e sempre finisce che, al momento del saldo, il debito, invece di chiudersi, s’allarga.

La Calabria, si sa, è terra che alla storia bada poco, e però ha memoria radicale delle offese. Si chiama “faida”. Un termine, “fēhida”, che ha viaggiato nel tempo e nello spazio prima di avvelenare questa terra meridiana. Una radice alto tedesca, “fēh”, “nemico”, che già nella pronuncia ha l’urgenza di colpire: un’empia violenza che il diritto germanico cercò subito di mitigare. Tuttavia, le ’ndrine son caparbie, hanno saputo rendere la pratica alla sua antica, nuda ferocia. Riportandola ai suoi antichi inventori quando ormai non la conoscono più e ne sono indifesi.

Il “regalo” arriva a ferragosto a Duisburg, grosso centro nella Renania settentrionale-Vestfalia, all’uscita, pare, da una cena di compleanno consumata al ristorante “Da Bruno”. Fa sei morti con nessun risparmio di proiettili. La Germania si risveglia incredula di fronte a fenomeno che gli par nuovo, ma che i locali inquirenti già conoscono pur non concedendone spiegazioni.

Di tutto questo si accorge Jürgen Alberts, scrittore di gialli che, per i suoi libri, si è già occupato di crimine organizzato e di triadi cinesi. E come tutti, più di tutti, rimane scosso dalla strage. È allora che si convince a indagare meglio, incuriosito da un paio di articoli pubblicati in Italia che riportano le confessioni di Giorgio Basile sui riti di affiliazione alle mafie. E si tuffa in una ricerca che lo cambia.

Scrive Alberts: “Quando progettai di scrivere il mio libretto per ‘Mundtot’ – ‘Messo a tacere’ – dovevo trovare inizialmente una forma per una semplice ‘pièce’ teatrale – che si configurò come un processo giudiziario nel quale il testimone ‘canta’ e solleva il velo che copre il crimine organizzato”. Alberts legge “Gomorra”, si chiede come le mafie riescano a far soldi con i rifiuti (nel testo sono citati anche seicento barili di rifiuti tossici che la mafia avrebbe “smaltito” in Basilicata), quale sia il legame con la società civile, la loro capacità di resistenza alle intrusioni esterne. E, con un linguaggio semplice e diretto, “perché la gravità dei suoi contenuti è tale da non consentire al pubblico di venir distratto da esperimenti formali”, rivela alla Germania quanto pure la società tedesca possa essere permeabile alle mafie. E a noi come i tedeschi ci guardano.

Capita che a musicare il libretto sia chiamato un livornese, Marco Lenzi, che resta colpito dal testo, che nulla concede alla retorica e al compiacimento lirico nel racconto dialogato in dodici arie chiuse o “canti”. Pur nel sarcasmo cui spinge la denuncia morale. Musica che mai soffoca il testo, molto ben adattandosi, tra l’altro, alla cultura teatrale e al cabaret espressionista tedeschi, e impregnata di colonne sonore, di rock e di psichedelico o di moduli espressivi musicali ripresi dalla folk song, dal Lied (“Canzone tedesca”), dal rap, alternando canto, “Sprechgesang” (“canto parlato”) e voce recitante.

In Germania, la rappresentazione di “Mundtot” riscuote buona eco. Arnsberg, Bremen. E tuttavia accade che, in Italia, il testo non sia stato ancora rappresentato. Perché? Mistero. Che proviamo a dipanare proprio con Marco Lenzi, classe 1967, musicologo che ha al suo attivo diversi saggi e la prima monografia italiana su Morton Feldman. Le sue composizioni sono stati eseguite in Europa e Stati Uniti.

Inizio subito con la domanda che ti aspetti: chi ti ha contattato per questo lavoro e perché?

Dunque il lavoro ha avuto una lunga gestazione, conclusasi solo nel 2012. La prima telefonata la ricevetti, invece, nell’estate del 2008 da un carissimo amico livornese emigrato e che ha girato mezzo mondo prima di stabilirsi in Germania: Alessandro Amoretti, pianista compositore, collaboratore di enti lirici. Alessandro mi chiese se fossi stato disposto a musicare un libretto operistico, “Mundtot”, firmato da Jürgen Alberts, figura poliedrica di scrittore. Avrei dovuto scrivere l’opera per il 2010, anno dedicato alla cultura europea nella Ruhr; ma subito un rap (che poi è diventato la quarta aria dell’opera) perché potesse essere rappresentato a un festival del crimine a Unna (i “Krimifestival” sono là molto sentiti e coinvolgono artisti di varia estrazione). Dopo questa rappresentazione iniziai a scrivere mano a mano le altre musiche del libretto nelle sue successive versioni, anche perché i tempi erano, nel frattempo, slittati. E così la prima dell’opera fu rappresentata nel 2012.

Ti sei fatta un’idea di come guardino i tedeschi al fenomeno mafioso in relazione all’Italia a seguito della strage di Duisburg? Perché nell’opera non c’è solo uno sguardo fosco, ma anche punti e personaggi positivi: il PM, la “Baronessa coraggiosa”, la memoria di Fortugno…

Sì, è vero, è crollato un po’ questo castello folkloristico della mafia e del crimine organizzato italiano come nota locale, forse risibile, di colore. Dopo i fatti di Duisburg lo sconcerto è stato grande, così come il clamore suscitato. Non era più una questione di pizzo e questioni tra famiglie italiane. Sulla strada, davanti a tutti, c’erano morti ammazzati in tutta la loro tragicità. È venuta meno pure una certa idea di Germania, scopertasi più fragile, meno pronta ad affrontare certi episodi: la prima vibrata reazione alla strage fu quella degli italo-tedeschi.

A questo punto viene data la prima ad Arnsberg con ottima affluenza di pubblico.

La sala era piena. Curiosamente la rappresentazione è stata data in un tribunale, anche a scapito della capienza, problema cui si è sopperito dando ben due spettacoli in un giorno. Ma tutto questo ha restituito alla fine un effetto verità molto forte, rilevato tra l’altro dalla stampa, nonostante lì fossero state utilizzate solo basi musicali. A Brema, invece, l’opera è stata data in un teatro di prosa. Era chiaro che per quest’opera servissero cantanti attori e non cantanti lirici. Furono scelti quelli bravissimi, della Compagnia shakespeariana di Brema, con protagonista un italo-tedesco di Colonia Luca Zamperoni, che ha collaborato anche con Bob Wilson. Comunque sia, con pochi personaggi di un processo che recitano queste dodici arie chiuse, la forma è diventata più una musica di scena che un’opera. La sfida futura sarà quella di dare alla musica più peso, cioè con i dodici momenti messi maggiormente in evidenza e con il cantato a essere interrotto poche volte dal parlato.

Che riscontri hai avuto in Italia dopo la rappresentazione dell’opera?

Beh, l’opera è piaciuta molto, tanto da riscuotere il plauso di un Bob Wilson. Intanto un bravo regista livornese che è Emanuele Gamba pure l’ha ascoltata e si è dato molto da fare per diffonderla, ultimamente inviandola al Direttore artistico del Comunale di Bologna Nicola Sani, che però non ci ha ancora dato risposta. Sempre grazie ad Emanuele siamo andati vicino alla rappresentazione teatrale con attori del genere di Claudio Santamaria e Beppe Fiorello. Un altro amico l’ha fatta girare in Trentino. Però in Italia, a queste premesse entusiastiche, nulla è seguito. Pur ponendo mente al fatto che i budget per la rappresentazione sono davvero risibili e il testo è ispirato a tematiche forti. Forse ha giocato, tra le altre cose, la mia inesperienza (questa è stata la mia prima opera) o il mio scarso peso “politico” nel sistema dei teatri.

E nella tua città, a Livorno?

A Livorno la situazione è stata paradossale, perché il “Goldoni” sembrava davvero interessato alla cosa, potendo così “sdoganare” l’opera in Italia. La cosa buffa è stata che, all’entusiasmo iniziale, sono seguite richieste di riduzioni progressive dell’organico e continui aggiustamenti di budget. Mi resi disponibile a riorchestrare l’opera per cinque tastiere, dunque per cifre irrisorie, ma nonostante ciò mi fu proposto prima di spostare tutto alla “Goldonetta” e, infine, addirittura mi fu proposto di rappresentare “Mundtot” in quella che mi venne indicata come la “sala specchi” che era, in realtà, la sala prove del teatro, poco più di uno spogliatoio seminterrato.

La motivazione?

Perché avrebbe accentuato il carattere di modernità, indipendenza e eccezionalità dell’opera rispetto a quelle più “classiche” in calendario. Un delirio, per un unico atto di un’ora.

E a Sud, dove i tentativi per una rappresentazione di “Mundtot” potrebbero trovare alla stessa maniera entusiasmi o qualche complicazione in più?

Sarei molto contento se il Sud potesse dare una risposta diversa, positiva a quella che mi è stata data fin qui (dove qualcuno pensa che, in fondo, una certa parte dell’Italia dalla ’ndrangheta possa essere, forse, immune). Sono disposto a realizzare l’opera traducendo il libretto e adattandolo meglio al gusto italiano.

Per me, quella di Mundtot, è stata un’esperienza formativa, perché da compositore non mi ero mai misurato con i fatti della criminalità organizzata e, su un altro piano, con la forma canzone. L’opera mi ha consentito di allontanarmi dai registri sperimentali marcati che mi erano soliti; qua invece ho usato di tutto. Forse il modello inconscio più forte è stato quello dei Pink Floyd, il finale di “The Wall”, insomma, tirando fuori dei temi culturali che mi erano cari, ma che non erano mai entrati nella mia musica. È stato un lavoro che ha messo alla prova il mio modo di comporre, per la prima volta confrontatosi con temi così forti e concreti.

Recensione a: Francesca Bonafini, Casa di carne (Avagliano, 2014)

Questa recensione è stata pubblicata su «Il Quotidiano del Sud – Edizione Basilicata» domenica 20 luglio 2014.

_____________

Come ha già evidenziato Nicola Vacca in un suo recente intervento, è importante chiedersi anche qui, quanto, prima di costruire la sua Casa di carne (Avagliano, 156 pp., 14.00 €), Francesca Bonafini abbia frequentato, attardandovisi, le Camere separate di Tondelli. Un debito forse ancora troppo forte sebbene, peraltro, tranquillamente riconosciuto dall’autrice fin dall’esergo, giù fino alla struttura dei capitoli ordinati per “attraversamenti” in luogo dei tondelliani “movimenti”. Pure con quella lucida attenzione per lo stile e per il ritmo della scrittura, e poi con il piacere tutto particolare di narrare e dipanare l’intima e misteriosa relazione tra vita e morte, che furono anche dello scrittore dell’emiliana Correggio.

Dunque Angela, la voce narrante del romanzo, vende la vecchia casa di campagna allo spirare della nonna, ma ancor di più dell’amore con cui l’ha tirata su dopo la perdita dei suoi genitori –morti anche loro, ma mai ben conosciuti – per sradicarsi a Trieste, sul suo molo, ad aspettare un segno dal mare. Un mare, l’Adriatico, che si rivela alla fine inadeguato, spingendo la protagonista a un lungo, inaspettato percorso che le farà attraversare tutta la Francia fino ad acque d’altura più adeguate al suo destino.

Angela è un’inquieta: “sono abituata a cambiare casa, cambiare città, cambiare per poi ritrovarmi a piedi in strade sconosciute e imparare a camminarci. Alla fine, scoprire che non ho capito niente e che ancora mi confondo”. E quindi, più che i confini, alla giovane trentenne piacciono i crocevia, lo spostamento sempre un passo più in là che è la frontiera, che è ciò che allo spazio si abbandona – ma che pure si porta con sé – e ciò che si guadagna. Ne è più di un sintomo stilistico l’uso dell’anacoluto, della continua rottura sintattica della frase; fratture, sfasamenti che però, adottati e ripetuti, mostrano quanto sappiano farsi anche regola in una scrittura godibile come la musica inesauribile dei murales di Haring. E del resto sillessi significa, in fondo, prendere insieme, unire: raccogliere tutto il passato e il presente e gli opposti lungo un percorso.

E tuttavia Angela è solo apparentemente una nomade, perché cerca sempre di rinnovare la sua radice di provenienza, cioè il prendersi cura totalmente e gratuitamente dell’altro, amando: “perché cadere innamorati, io dico, non c’è altro di meglio che possa capitare, cadere innamorati è una faccenda che smuove le stelle e i pianeti e produce soluzioni alternative alla devastazione, e rinnovamenti, e bonifiche medicamentose”. Amare, per Angela, è desiderare: “luci che sono lontane, volerle tirare giù, farle vicine, portarle a terra, toccarle con le mani, lasciare che si incarnino. Così non saranno più remote incorruttibili, ma fragili e mortali”. Può essere, allora, solo il conquistato oggetto d’amore la definitiva casa di carne che segna l’arresto di ogni erranza, la caduta di ogni confine. Come un vestito, abbandonato il quale si può procedere solo nudi e disarmati in una passione totale.

Si rivela così, nella scrittura della Bonafini, qualcosa che ci pare tipico dell’etica protestante. Certo non nel senso del dovere kantiano, ma in quello di intima, umana “gratitudine” in risposta a una “grazia” di derivazione divina. Non Legge, ma Dono. Perché c’è, nella sua protagonista, un’ascesi weberianamente intramondana, un monachesimo inteso nella sua totalità di aspetti amorosi: “se capita il miracolo del trac, allora dentro l’amore ci metto tutte le energie ma proprio tutte, così qualcuno potrebbe pensare che dopo son stanca e mi stufo o mi stuferò, ma io dico che a essere innamorati le energie fioccano come la manna da ogni dove…”. E questo amore senza maschere, senza infingimenti – leale anche nel caso di sopravvenuto disamore – non può che elevare la protagonista a essere il personaggio normativo che l’altro rivela nella sua incompiutezza a ogni attraversamento, a ogni crocevia.

Succede a Trieste con Miriam, l’irrequieta studentessa di tedesco che le traduce i versi d’amore che Rilke scrisse nella vicina Duino, e si innamora di Angela pur stando con Davide. Un amore che Angela accetta e consuma pienamente, ma che rivela di Miriam una bisessualità in fondo convenzionale sul versante etero: il paravento socialmente rassicurante dischiuso di fronte a un padre violento e a un fratello omofobo. Non resta, così, che la paura; e Miriam preferisce, almeno fino a quando non riuscirà a svelare a se stessa la propria natura, il ritorno da Davide.

Ad Angela non rimane che partire, lasciandosi alle spalle i versi di Rilke (che, sia detto qui per inciso, coraggiosamente firmò per l’abolizione del Paragrafo 175 del Codice penale tedesco che prevedeva pene detentive per gli omosessuali), ma anche la Trieste che fu dell’iniziazione amorosa dell’Ernesto di Saba e delle terrificanti repressioni omofobe ancora oggi conservate nella memoria di San Sabba. Un motivo in più che fa, della protagonista di Casa di carne, non una nomade, ma una rabdomante capace di percepire e lasciarsi trasportare, nel suo percorso, dalla potenza sorgiva delle letterature, specialmente di ispirazione LGBT, capaci di scorrere, come un fiume carsico, sotto la superficie di luoghi e città, costruendone il genius loci. Letterature e parole che, per la protagonista di Bonafini, sono il segno della forza del molteplice e del differente.